monolog

プロジェクト概要

monologは「所有からの解放」をコンセプトに掲げ、人々がモノを手放す際に直面する不可逆的な恐怖を取り除くことで、適切にモノを手放せる社会を実現するプロジェクトです。

私たちが描く先進的な生活スタイルは、「意味を拾い上げ、機能を手放す」生活です。シェアリングエコノミーの到来によって、モノによる利便性を全ての人々が享受できる社会がやってきました。これからは、モノを持たないミニマルな所有のライフスタイルが主流になると、私たちは考えています。

しかし、現時点でモノを手放すことは思い出との接点さえも失うことになりかねず、そこに課題があると考えています。私たちは、テクノロジーを活用して、人々の「所有からの解放」を目指します。

※TOPのメインビジュアルは思い出のワークショップを想定し、「記憶」の機能を持つ「大脳皮質」と「海馬」を抽象化した柄を配置。黄部分は「大脳皮質」、青部分は「海馬」を模している。目は“memory”の“m”を象っている。

越境テーマ

放出行為※の2030年のニューノーマルを作る

※ここでは「モノを手放す行為」を指す

プロジェクト詳細

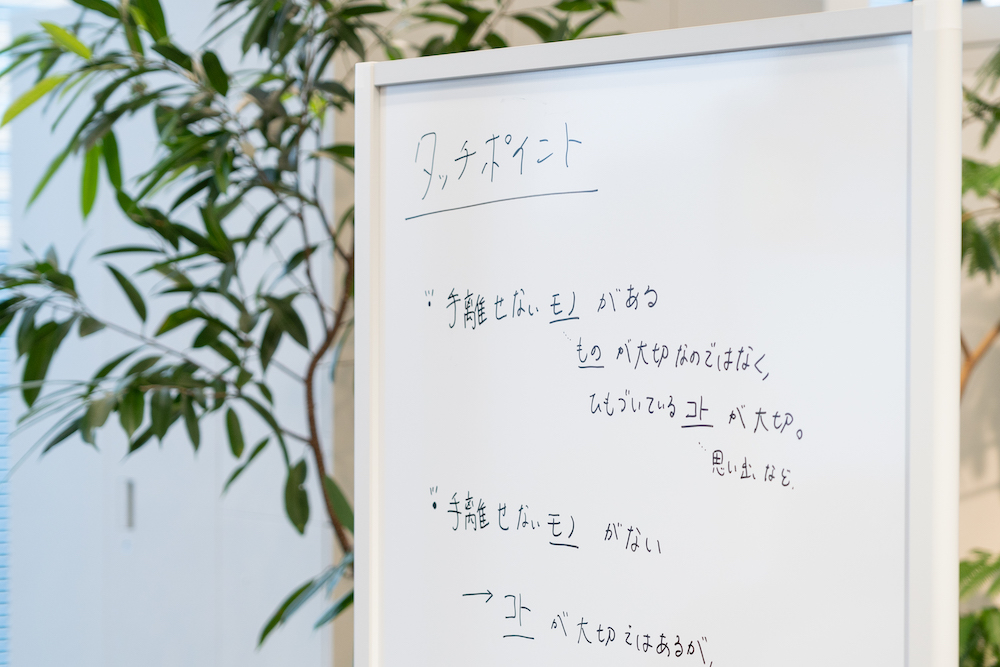

人々の限定的な放出行為に対して違和感を持ったことがきっかけで、本プロジェクトを立上げ、「“手放す”の未来を考える」をテーマにワークショップを実施しました。

人々が持つ、「モノを手放したいが、心の整理がつかない」という課題を抽出し、そこから「モノを手放す時に生じる漠然とした不安・恐怖を明確化する必要があるのではないか?」という仮説を設定しました。

この仮説の検証のため、実際に手放したいモノを募り、心の整理と手放すという行為の相関を見出す実証実験を計画しています。「意味を拾い上げ、機能を手放す」社会の実現に向けた第一歩です。

RUN RECORD これまでの走行記録

| 2022年1月 | PROJECT KICK OFF |

| 2022年1-3月 | コンセプト&ワークショップデザイン検討 |

| 2022年3月 | ワークショップ実施 |

| 2022年3月- | 実証実験準備 |

| 2022年11月 | 東京・渋谷の都市フェス「SOCIAL INNOVATION WEEK SHIBUYA 2022」にブース出展 https://future-gateway.jp/news/siw_2022/ |

| 2022年12月 | 「FUTURE GATEWAY 1周年イベント」でドキュメンタリーアクター tsu-tsuによる実演 https://future-gateway.jp/news/ws_2023_01/ |

| 2023年3月 | FUTURE GATEWAY 第1回MEET UP EVENTSで「monolog」PJを紹介 https://future-gateway.jp/news/meetup-vol1-230306/ |

実証実験においては、PJメンバーが「思い出が紐づいているため手放せないモノ」が入っている押入れを調査し、思い出を思い返す仕組みについて検討しています。

また「意味を拾い上げ、機能を手放す」社会を実現するための共創パートナーも探しています。

プロジェクト参加メンバーコメント

安藤 智博 / していいシティ代表

「私は人々の生活の積み重ねに関心があり、物の手放し方が限定的であることに違和感を持ち、このプロジェクトを立ち上げました。今、この瞬間に捨てられない自分の持ち物を挙げていくと、それ自体がライフログとなって、はっきりとモノにまつわる自分自身の人生のワンシーンを思い返すことができます。機能としてはガラクタになってしまっても、捨てられない。そんなモノが日本中の押し入れの中に眠っています。monologを起点に、モノとの付き合い方と所有の概念を刷新していきます」

原 彬寛 / KDDI総合研究所 コアリサーチャー

「自分自身は思い出の品物はなかなか捨てられなく、結婚や引っ越しのタイミングでまとめて泣く泣く処分したり、断捨離を試みても定着しませんでした。これからの社会は思い出と強く結びついて手放せない品物で溢れていくと考えています。そこでモノと強く結びついた思い出はサルベージして、モノは手放す未来を目指しています。そんな未来を実現するための新しい仕組みや技術の開発・実装・検証を行っていきます」

稗圃 泰彦 / KDDI総合研究所 グループリーダー

「私はモノ持ちです。趣味の日曜大工に使う工具からスキー用具、何かに使えると思って大量にためてしまった写真フィルムケース、等々。そうかと思えば親からもらった旅行のお土産の自分の名前入りアンティーク風印鑑。断捨離したくとも、そもそも『断』ができない。一度手にしたモノには『思い』がこもり、捨てがたい、モノが手元からなくなる不安もある。そんな気持ちをうまく整理してモノとうまく付き合っていきたい。monologはそんな願いを叶えるプロジェクトになると考えています」

MEMBER

MEMBER

関連記事

おすすめ記事