未来の“手放す”を考えるワークショップ

人々はモノを手放す時、どのような基準で決心をしているのでしょうか? 「手放せないモノ」を手に参加者たちが集まり、「未来の“手放す”を考える」をテーマとして、KDDI research atelierでワークショップを開催しました。

※開催に当たっては、新型コロナウィルスの感染症対策を実施しています。

今回のワークショップでは、持ち寄ったモノとそれにまつわるストーリーを参加者が紹介し、なぜ捨てられないのか、現状はどうしているのか、どうすれば手放せるのかについて意見を交わしました。手放せないモノに対する、機能的価値とストーリー(文脈的価値)を定量化して、思い出をどのように評価しているかを可視化することで、放出行為※とデジタル・テクノロジーとの接点を探りました。

※ここでは「モノを手放す行為」を指す

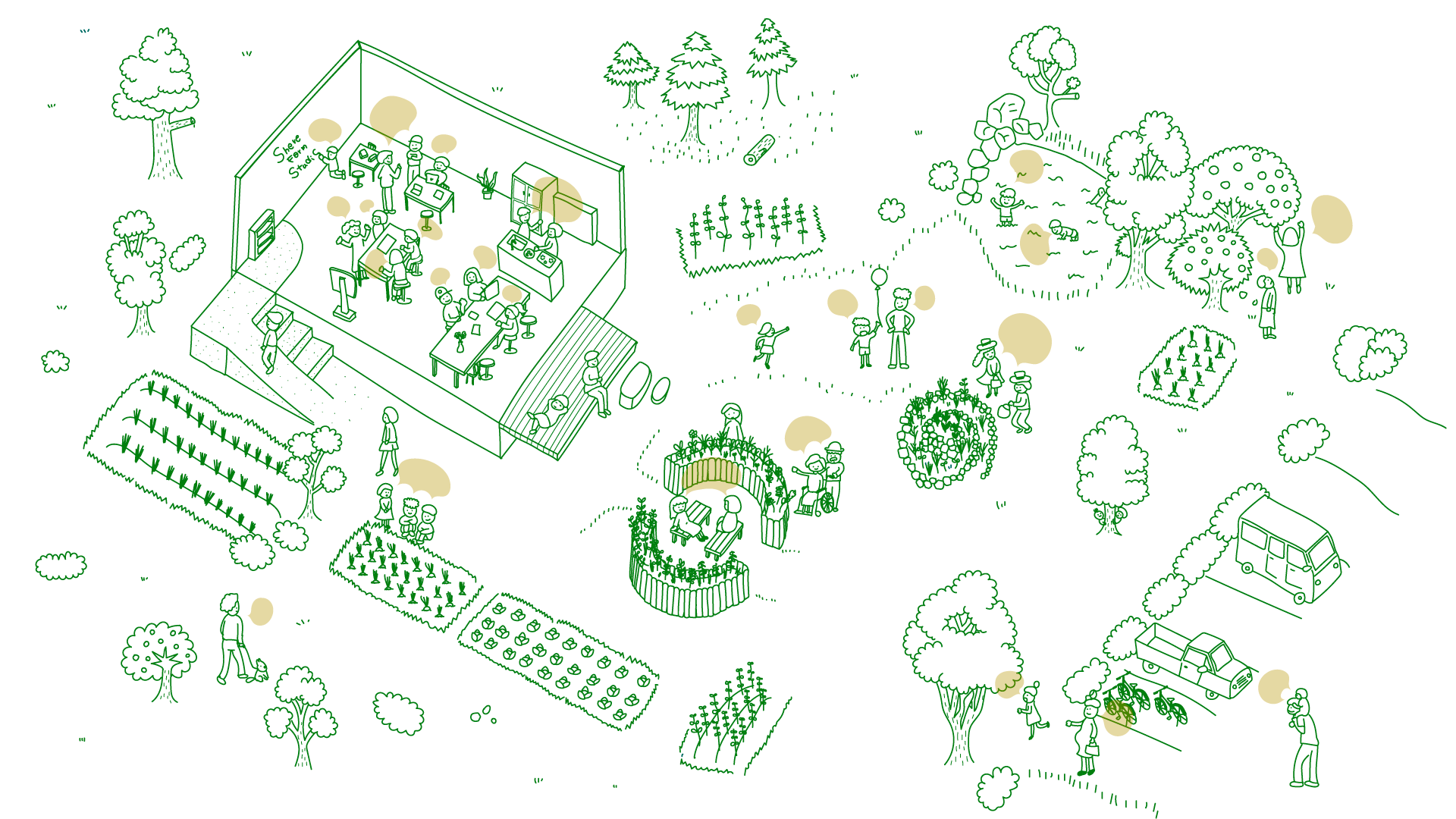

関連するプロジェクト

「所有からの解放」をコンセプトに掲げ、人々がモノを手放す際に直面する不可逆的な恐怖を取り除くことで、適切にモノを手放せる社会を実現するプロジェクトです。

ワークショップの詳細レポート

手放せないモノ

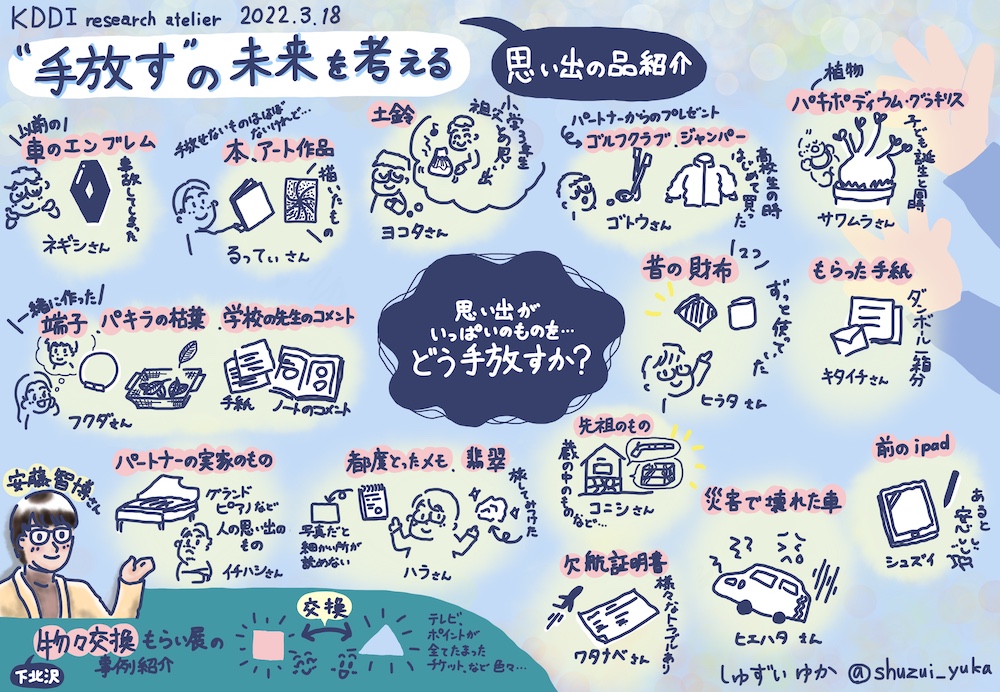

参加者が“手放せないモノ”を手に集まった今回のワークショップ。参加者に自己紹介と、“手放せないモノ”をストーリーと共に紹介してもらいました。

■手放せないモノの主な事例

<廃車にした車のエンブレム>

車で行った場所や、一緒に乗っていた人たちとの思い出。さらにこの車で大きな事故を起こしたネガティブな思い出も含めて、たくさんの思い出が詰まっている。

<実家に残した本/他者のアート作品>

実家に残した本は捨てられないかも。自分のアート作品は捨てられるけど、他者のアート作品は絶対捨てられない。保存しなければという義務感すら感じている。

<土鈴>

小学校3年生の時に学校のかまどで焼いてつくった土鈴。祖父にプレゼントしたが、その祖父が亡くなり、祖父の思い出と共に自分の手元に戻ってきた。

<子供の頃からのメモ/翡翠(ひすい)>

子供の頃からのメモをずっと段ボールに溜めていた。既に写真に撮って処分したが、今でも後悔している。翡翠は原石を採取したもの。本物かどうかはわからないが、青春18きっぷを利用して行った旅で見つけたものであり、鈍行列車に揺られた旅の思い出と共に自分の心に残り、捨てられない。

手放す評価シート

なぜ捨てられないのか(理由)、捨てられないモノをどのようにしているか(現状・手放し方の手段)を、プロジェクトメンバーで作成した「手放す評価シート」に各自が記入しました。機能的価値と文脈的価値を定量化して、思い出をどのように評価しているかを可視化することを目的にしています。

アイディエーション

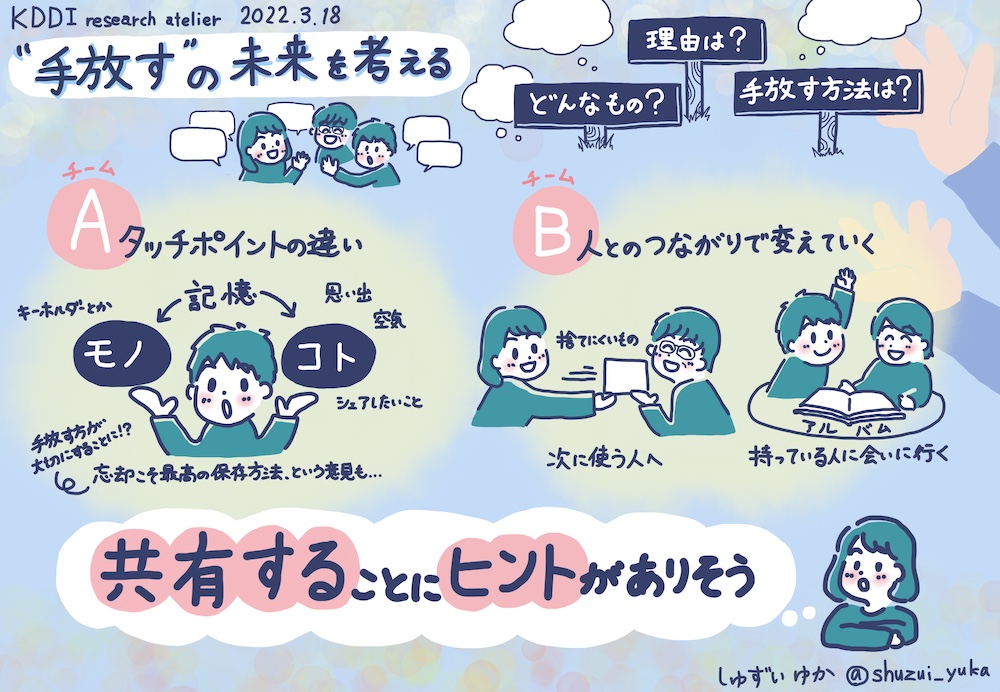

次に、2チームに分かれてシートを基にディスカッションし、手放し方について考えました。

さまざまな意見が出る中で、どうやら手放せないモノには、次の2種類あることが見えてきました。

① 社会のため後世に残したいもの

② 自分の思い出の保存装置

手放す方法

では、実際にどうやって手放すのがいいのでしょう?

事例で挙がっていた、写真に撮って現物は捨てるというパターン以外のものを考えました。

<燃やす>:本や手紙やメモなど、手に触れるもの、劣化するものは捨てにくい。そう考えると、年末に神社へお守りを持っていくと燃やしてくれるのはすごい。燃やす行為には、神に返納するイベントのようなイメージがある。

<リメイク>:使い古した財布の一部を切り取って、その皮革素材を何かにリメイクする。植物のパキラの葉っぱをアート作品の中に取り入れる。物の形を変えて残す。

<シェア>:子供の頃から持っていたぬいぐるみを自分の子供に渡したい。

<ブログ化>:残したいことがあれば、ブログに書いてコト化してシェアする。それによって忘却する。

これらの他に「忘却こそが最高の保存方法」というアイデアが出されました。

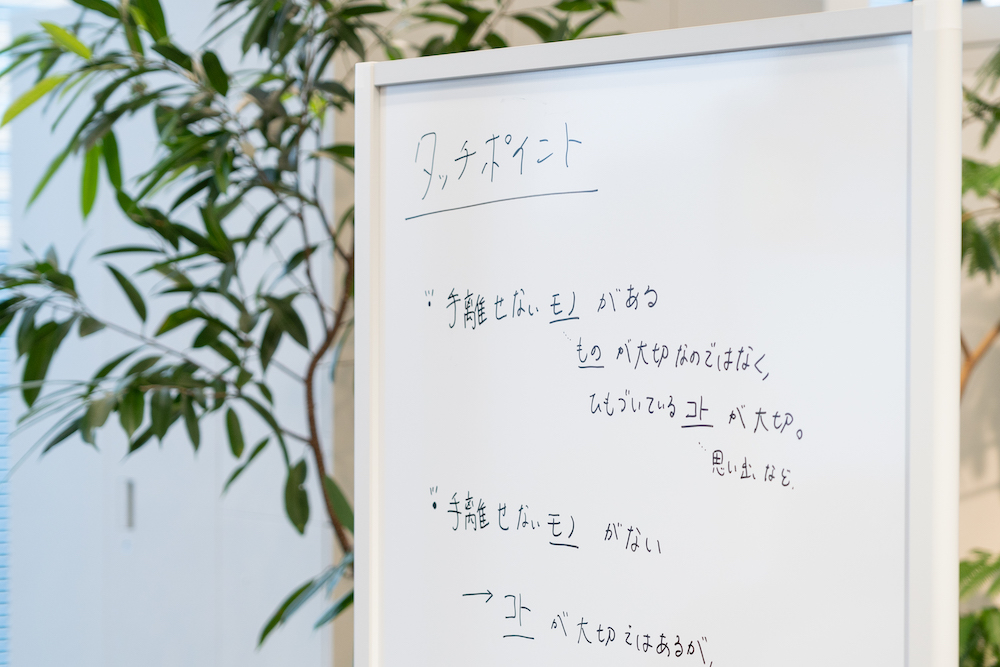

タッチポイントは「モノとコト」

意見がまとまってきたところで、両グループの情報を共有しました。

タッチポイントにはモノとコトの2種類があるようです。

<モノ>:パーツなど現物の一部。パーツであったとしても実物が少しでもあれば、そこから思い出が想起される。

<コト>:場所、雰囲気、音楽。昔住んでいた場所を思い出すなど。

なぜ手放せないのか?

・機能的な価値がなくても、そこにまつわる人との関係が手放せないのでは?

・そこに残る出来事が大切で手放せないのでは?

どうすれば手放せるのか?

・思い出すきっかけ(=思い出させる装置のようなもの)として物品を持っているが、捨てることがもっとポジティブなものとしてとらえられたらいいのでは?

手放すことへのハードルを下げる。卒業アルバムを破棄したが、自分が持っていなくても、同級生が持っているから一緒に見ることができると思って捨てられた。

・どうやら相手との思い出が強いものは捨て難いようです。そこで、思い出など人とつながる接点をデジタル化することが、モノを手放すきっかけとして寄与する可能性があるのでは? という意見が出ました。残念ながら、このようなところで時間切れとなりました。

今後のプロジェクトの展望

実際に人々からモノをお預かりして、実験的に検証を進めることを計画しています。

ワークショップ参加メンバー

安藤 智博/していいシティ代表

学部で都市開発を専攻し、卒業後は大学職員や地域シンクタンクにて特別研究員(デザインリサーチ)、東京大学発イノベーション教育プログラムi.school通年生を経て独立。2021年、都市のタブーに切り込むアーバニスト組織 「していいシティ」を立ち上げる。

山口 塁(るってぃ)/プロ無職・現代アート作家

2016年から「プロ無職」を名乗り活動。ブレイクダンサー、詩人、YouTuber、美術家とジャンルを横断しながら表現を行う。クラウドファンディングを起点に《スマホ1台旅(2017)》や《The 100 Interviews(2018)》などのプロジェクトを立ち上げ、主催するオンラインサロンには250名が在籍するなど、ソーシャル時代を象徴する生き方のさきがけとなった。2019年より”Rui Yamaguchi”名義で現代美術の分野での作品制作を開始。メディアテクノロジーとコンセプチュアルな手法を駆使してプラットフォームに介入し、人の主体性の揺らぎを可視化する実践を行う。

根岸 宏旭/拓殖大学大学院 国際協力学研究科 修士課程1年

拓殖大学大学院では里山の経済的利用価値について研究している。アーバニスト組織「していいシティ」メンバー。普段は大学院の研究の傍ら、地方の特産品開発といったプロジェクトにも関わる。北海道を旅した際に大自然の魅力にとりつかれ、移住を目指している。

横田和也/株式会社共同エンジニアリング

大学在学中は主にインフラ関係を学び、現在は施工管理系の企業に勤め日々勉強の身。

様々な物件を眺めながら将来こんな家に住んでみたい、と考えつつ業務に勤しんでいる。

福田 和

大学で観光まちづくりを専攻し、2022年3月に卒業。現在は株式会社WANNAGOに所属し、地域資源の活用やブランディングを通じた価値共創に取り組む。

市橋 正太郎/Address Hopper Inc.代表

2019年にAddress Hopper Inc.を創業。移動型ライフスタイル「アドレスホッピング」を提唱し、約4年間自らも実践。結婚をきっかけに「消費型無拠点生活」から「循環型多拠点生活」への移行を模索中。

澤村 俊剛/株式会社METRIKA,Inc. 取締役 COO

2021年に誰もがデータを使いこなせる社会作りを目指し、株式会社METRIKAを創業。

平田 紀史/KDDI総合研究所 コアリサーチャー

2013年からKDDI研究所(現KDDI総合研究所)にて、HEMS (Home Energy Management System)やVPP (Virtual Power Plant)といった家庭の電力に関する研究開発に従事。現在は、2030年を想定した環境負荷の少ない新たなライフスタイルを検討しており、家庭での電力の自給自足や、食生活を通じた気候変動の抑制といった、より生活者視点での研究に取り組んでいる。

稗圃 泰彦/KDDI総合研究所 グループリーダー

2007年、KDDI入社。KDDI研究所(現KDDI総合研究所)でのネットワーク輻輳制御に関する研究業務、KDDI本社でパケット解析によるサービス品質推定システムの開発業務を経て、現在、KDDI総合研究所にてロボット配送サービスを始めとした新規ビジネスに関わる研究開発・社会実装に従事。

原 彬寛/KDDI総合研究所 コアリサーチャー

2009年、KDDI入社。KDDI本社での運用支援システムに関する設計、開発、保守運用業務、KDDI本社で呼処理ノードの開発業務を経て、現在、KDDI総合研究所にてロボット配送サービスを始めとした新規ビジネスに関わる研究開発・社会実装に従事。

関連記事

おすすめ記事

MEMBER

MEMBER