第1回MEET UP EVENTS「新しいはたらき方×持たない暮らし~所有からの解放~」が開催!

「人生100年時代」といわれる現在。さらに近年では「マルチステージ」という考え方が注目される現代を生きる私たちは、「はたらき方・生き方」を変えていく必要があるといわれています。

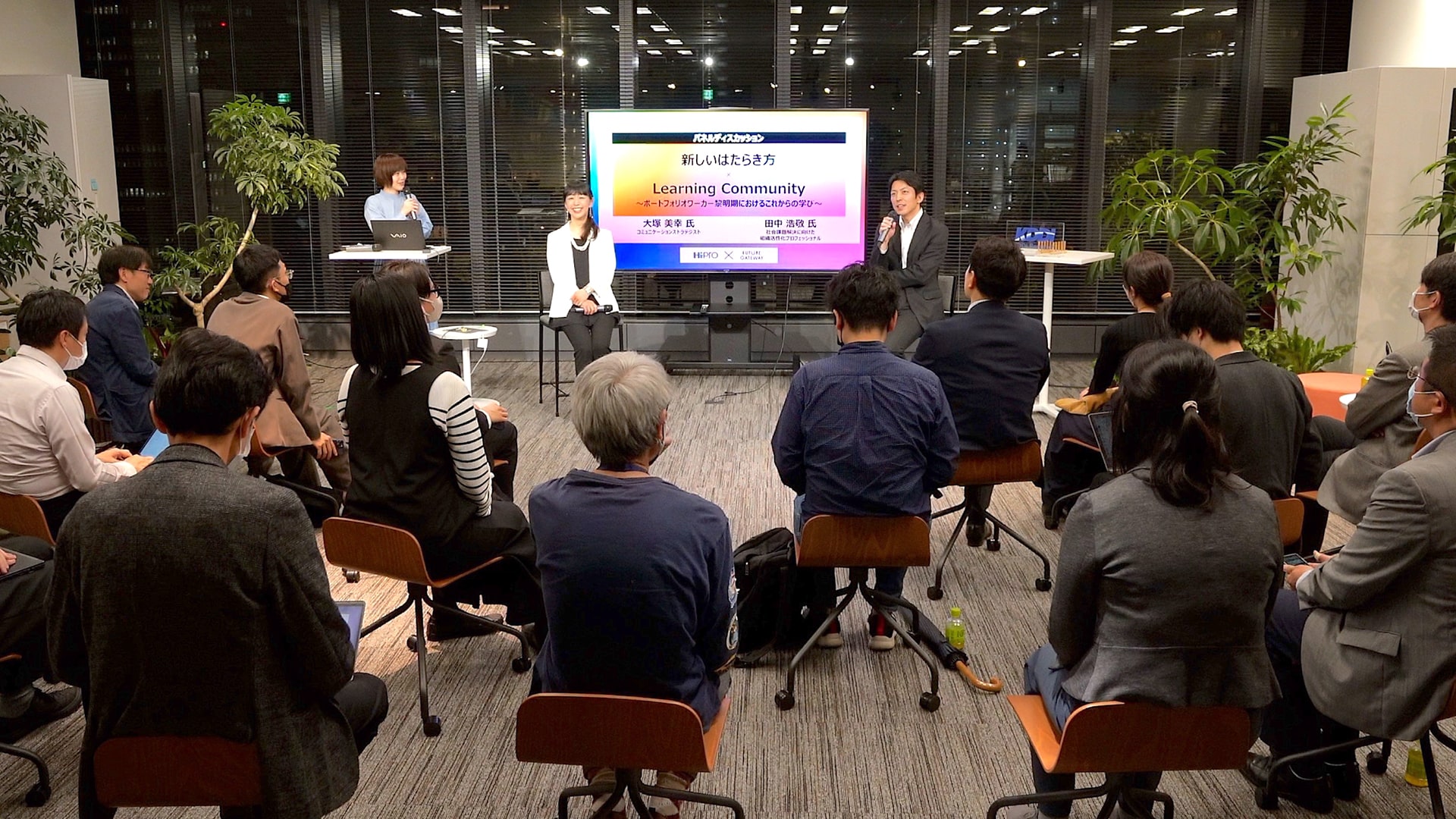

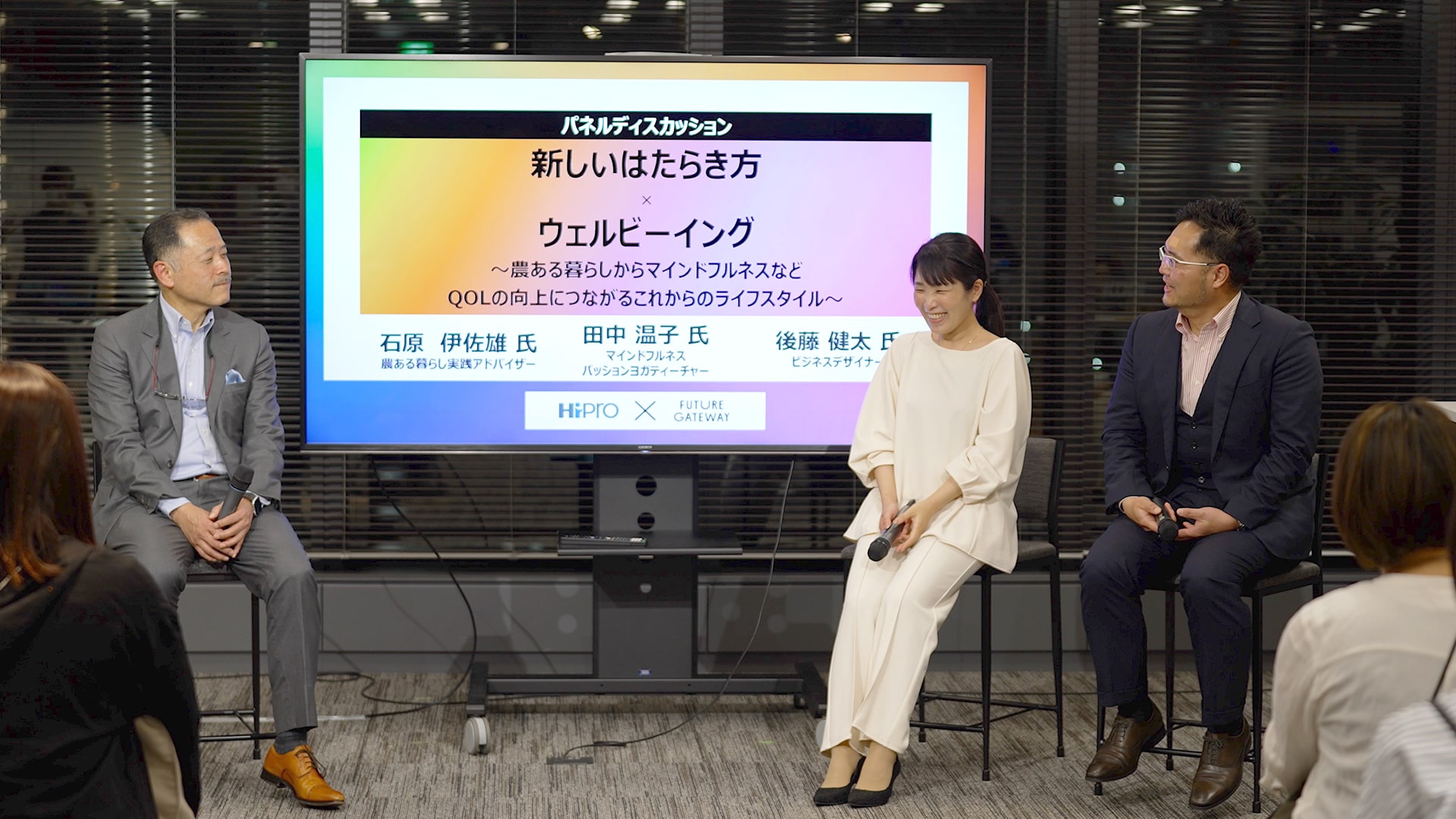

マルチステージを生きるとは具体的にはどのようなことなのか? これからのはたらき方・ライフスタイルを考察すべく「FUTURE GATEWAY」は、プロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro(ハイプロ)」との共催で「MEET UP EVENTS~新しいはたらき方×これからのライフスタイル~」を開催しました。

人生は“マルチステージ時代”へ

転職サービス「doda」などを提供するパーソルキャリアのプロフェッショナル人材の総合活用支援サービス「HiPro」と、KDDI総合研究所/KDDI research atelierが推進する共創イニシアチブ「FUTURE GATEWAY」が、「新しいはたらき方」×「これからのライフスタイル」をテーマに「MEET UP EVENTS」を開催。

全3回のシリーズとして、マルチステージ時代において多様なはたらき方・生き方を実践されている方々をゲストスピーカーとして招きました。

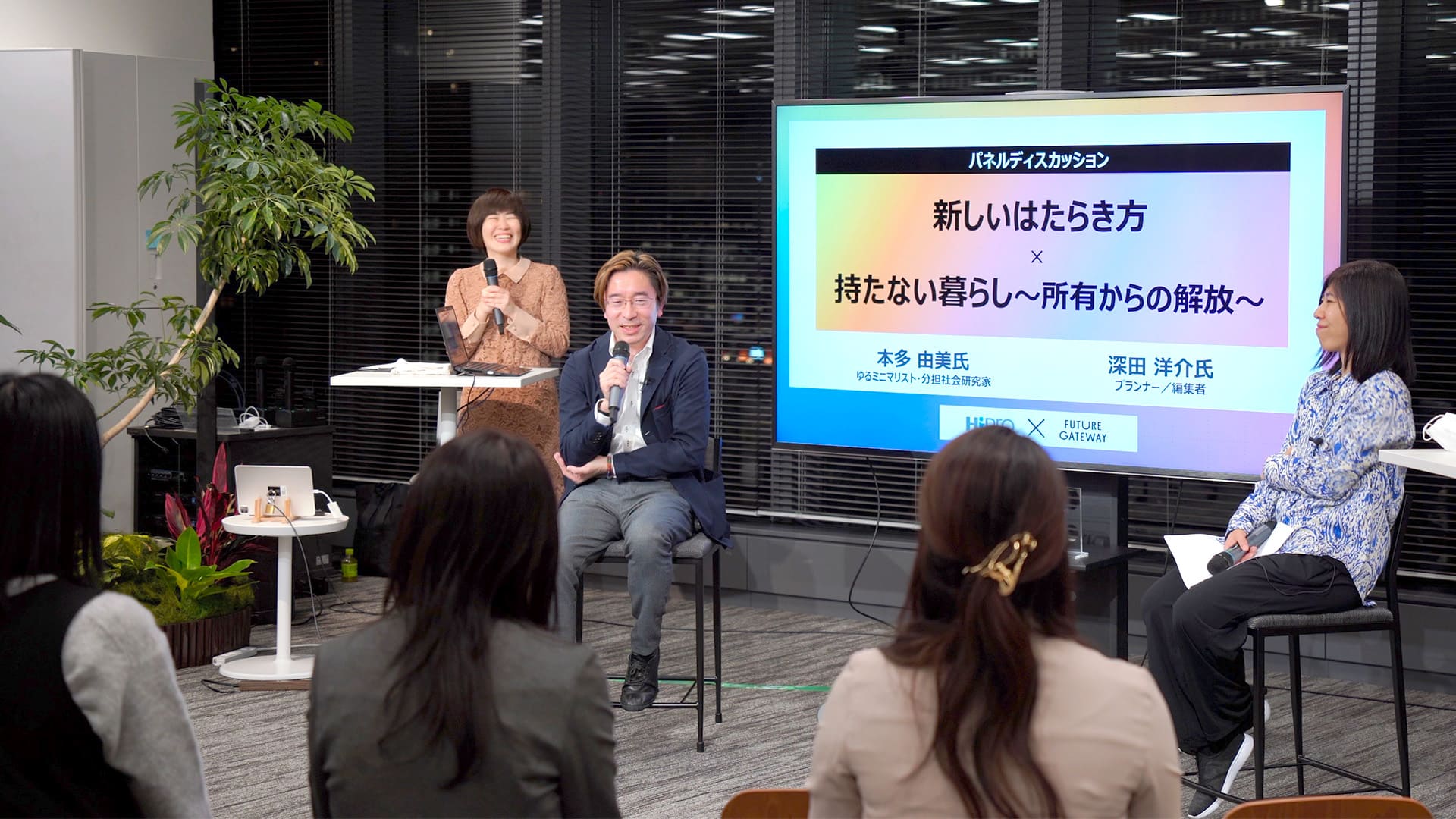

第1回の3月6日は、ゆるミニマリスト/分担社会研究家の本多由美さんと、メディアプランナー/編集者の深田洋介さんが登壇。『「新しいはたらき方」×「持たない暮らし」~所有からの解放』を題材にトークセッションやパネルディスカッションが行われました。

サステナビリティやSDGsという考え方が広まり、持続可能な社会の実現のために、ロスを出さない・出したくない生活を実践している人が増えてきています。

「FUTURE GATEWAY」に共感・参画する先進生活者も、アドレスホッピングや多拠点生活をしながら、地方・地域の文化・教育などの活性に取り組む人が多くいます。モノや組織に縛られない生き方を実践している「FUTURE GATEWAY」のコミュニティメンバーにとっても今回のイベントはとても意義深いものとなりました。

オープニングでは、まず「HiPro」編集長の鏑木陽二朗さんがスピーチ。

「人生100年といわれる時代の中で、ライフスタイルの選択肢が増えてきています。健康寿命が延びることで、たくさんの選択肢を個人によって選ぶことができる “マルチステージ時代”に変わっていきます。それによって、当然ライフスタイルもはたらき方も変わっていきます。今回は、そんな新しいはたらき方とライフスタイルの実践者が登壇しますので、皆さんのこれからのライフスタイルのヒントにしていただければと思います」と、このイベントの主旨を説明。

続いて、KDDI総合研究所・副所長の木村寛明より先進的な生活者を中心に未来のライフスタイルの一般化を目指す「FUTURE GATEWAY」の取り組みが紹介されました。また、今回のイベントテーマである「持たない暮らし」に関連して、「所有からの解放」をコンセプトに掲げ、モノを手放す際に直面する不可逆的な恐怖を取り除くことで、適切にモノを手放せる社会の実現を目指す「FUTURE GATEWAY」のプロジェクト「monolog」について、同プロジェクトのリーダー・安藤智博より動画にてプロジェクトの概要や目的、活動内容などが紹介されました。

まさに「所有からの解放」をコンセプトに掲げる同プロジェクトに、本多さんは「モノの手放し方をデザインするということですよね。特に故人のモノなどは『捨てたら失礼』『思い出が消えちゃう』など罪悪感のような感情を持ってしまいます。でも私は『もったいない』と思う一方で『持っていてどうするのだろう?』という思いもあるので、しっかり自分の目に焼き付けて、写真を撮って、と自己流でmonologと似たようなことをしていますね。それでもなかなか踏ん切りがつかないという場合は、このプロジェクトのようにみんなで取り組むのもいいですよね」とmonologに対して共感を示しました。また、深田さんも「私の『思い出のファミコン』という活動(後述)の考え方にとても似ていますね。私は(固有物ではなく)思い出を共有できる場を作っているのですが、『思い出』という1つのキーワードの中で、いろいろな広がりやできることってありますよね」と自身の経験を重ねました。

「MEET UP EVENTS」第1回は、「持たない暮らし~所有からの解放~」に焦点を当て、マルチステージ時代のライフスタイルを紐解いた

モノってすごく足かせになる

所有物の総体数を増やさないことを徹底し、自分なりのミニマリストスタイルを確立している本多さんは、2011年ごろから物事の見方や捉え方が変わり、2016年から本格的に副業を始めたそう。そのきっかけとなったのが、家事代行を利用した際に出会ったパワフルな女性。本多さんと年齢も近いその女性は「ヨガをやりながら貿易商もやり、Airbnb(世界191か国以上で利用されている民泊サービス)のホストもやっているという、まさに新しいライフスタイルの先駆者的な人だった」と言います。その出会いをきっかけに、本多さんもAirbnbのホストを副業で始めていきます。

一方、ミニマリストになったきっかけは、「2020年に母を亡くし、“実家じまい”“墓じまい”をしたとき」。

遺品整理をしている際に、未使用の洋服の山や日用品が大量に出てきたそうで、「母の世代って、『買える時に買っておこう』とか『とっておけばいつか使う時がくる』とモノを溜めてしまう習慣がありますよね。でも遺された側としては、処分するのが本当に大変で。そのときに『モノってすごく足かせになるな』と感じました」と、モノに対する価値観を改めるきっかけとなった実体験を話す本多さん。

そして本多さんは自身の部屋の写真を披露。

そこには必要最低限のモノだけが置いてある、いかにもミニマリスト然とした自室の様子が。

「でも、テレビもあるんですよ。よく『ミニマリストの人ってテレビとかもないんですよね』と言われるのですが、そんなこともなくて。私が実践しているのはあくまで“自分なりのミニマリスト”のスタイルなので。でも本当に必要なモノは意外と少ないんですよ。お箸とスプーン、包丁、鍋とボウルがあれば充分。あと私は洋服に興味がないので、パジャマとトレーニングウエアは兼用にしたり、色も基本黒とグレーだけにしました。そうやって、食べるものや服装を“固定化”していきます。もちろん洋服を買うことが趣味である方は、それはご自身の可処分精神を良くするものなので、洋服に投資するべきです」。

自分に無理を強いらず、許すものは許す。その姿勢から、本多さんの柔軟な考え方がうかがえます。

「元々神経質で整理整頓されていないと落ち着かない」という自身の気質もミニマリストになるきっかけの1つだったと話す本多さん

「1イン2アウト」を繰り返せばモノは減っていく

「『ミニマリストになろう』と思ってまず実践したことは、『1つ購入したら2つ捨てる』こと。モノにはこだわらず、例えば本を1冊買ったら2冊捨てるというだけでなく、パーカーを買ったら本を2冊捨てる、携帯のコードを1つ捨てるでもOK。『1イン2アウト』みたいな感じで(笑)。1つ買ったら2つ手放すことを繰り返しているとモノは徐々に減ります」と、本多さんの“持たない暮らし”のヒントが、話の端々から垣間見えてきます。

「モノの総量を減らしたことで、掃除はもちろん洋服を選ぶ時間も減りましたし、食べるものも固定化していくことによって余計な判断を省ける。その時間を自分の好きなことに使ったり、副業に繋げたりする。気持ち的には、モノを減らしたほうが以前よりパワーが出るようになりました。精神的なひと踏ん張りが利くようになったといいますか」と、ライフスタイル、ワークスタイルを変えたことで感じた変化を話す本多さん。

「ただ、『何も買わない』とか『水しか飲まない』とかではなく、ユルく始めるのが肝かなと思っています。コーヒーメーカーも持っていますし、カフェにも行きます。私の場合、カフェで長く時間を過ごすことが精神を満たすので、人生から排除できない。ミニマリストの中には、コンビニのペットボトルは悪、カフェも悪、水筒を持ち歩きましょう!というような考えの方の方もいらっしゃいます。それもいいのですが、私は飲み物そのものというよりは、カフェという場所が好きなので、それは自分の中で投資だと思って大事にしています。なので、ひと口にミニマリストといってもいろいろな定義があって、私は全てを排除する必要はないのではと思っています」。

“境界を限定しすぎない”その考え方は「新しいはたらき方」にも繋がってきます。

「副業って『メインがあってサブ』、『メイン何割サブ何割』ではなく、同じ気持ちで臨んで、トータルで自分が成長していければいい。例えば、早く試してみたいことをどちらかで先行してみたり、チャレンジしてみたい領域を副業で始めてみたり。そうすると、本業と副業が螺旋を描くように相乗効果を生み出していくのです」。

ミニマリストになることで時間的余裕も生まれ、さまざまな分野にチャレンジする幅も広がったという本多さん。

「全てを排除するわけではなく、必要なところは残す」。こう繰り返した言葉に、本多さん流“解放”の極意を見た気がしました。

苦手なこと得意なことを互助し合う「分担社会」を広めていきたいという本多さん

「何をされている方なんですか?」

深田さんも2011年の東日本大震災を機に“持たないこと”を心がけて、はたらき方とライフスタイルを大きく変えたといいます。

出版社の編集者としてキャリアをスタートしたのち、ネットメディア、IT企業を経て、フリーランスのメディアプランナー、編集者としてさまざまな企業の事業やプロジェクトに参画している深田さん。

現在は、自社メディアの運営をはじめ、教育企業の広報コンテンツの制作や子育て関連のNPOの事務局の支援、地方の中小企業の社長付の顧問として新規事業や海外展開に関するアドバイザー、海外人材の採用支援、訪日ビジネスツアーの企画、不動産の再生活用…と、業種にとらわれないマルチワークを実践しています。

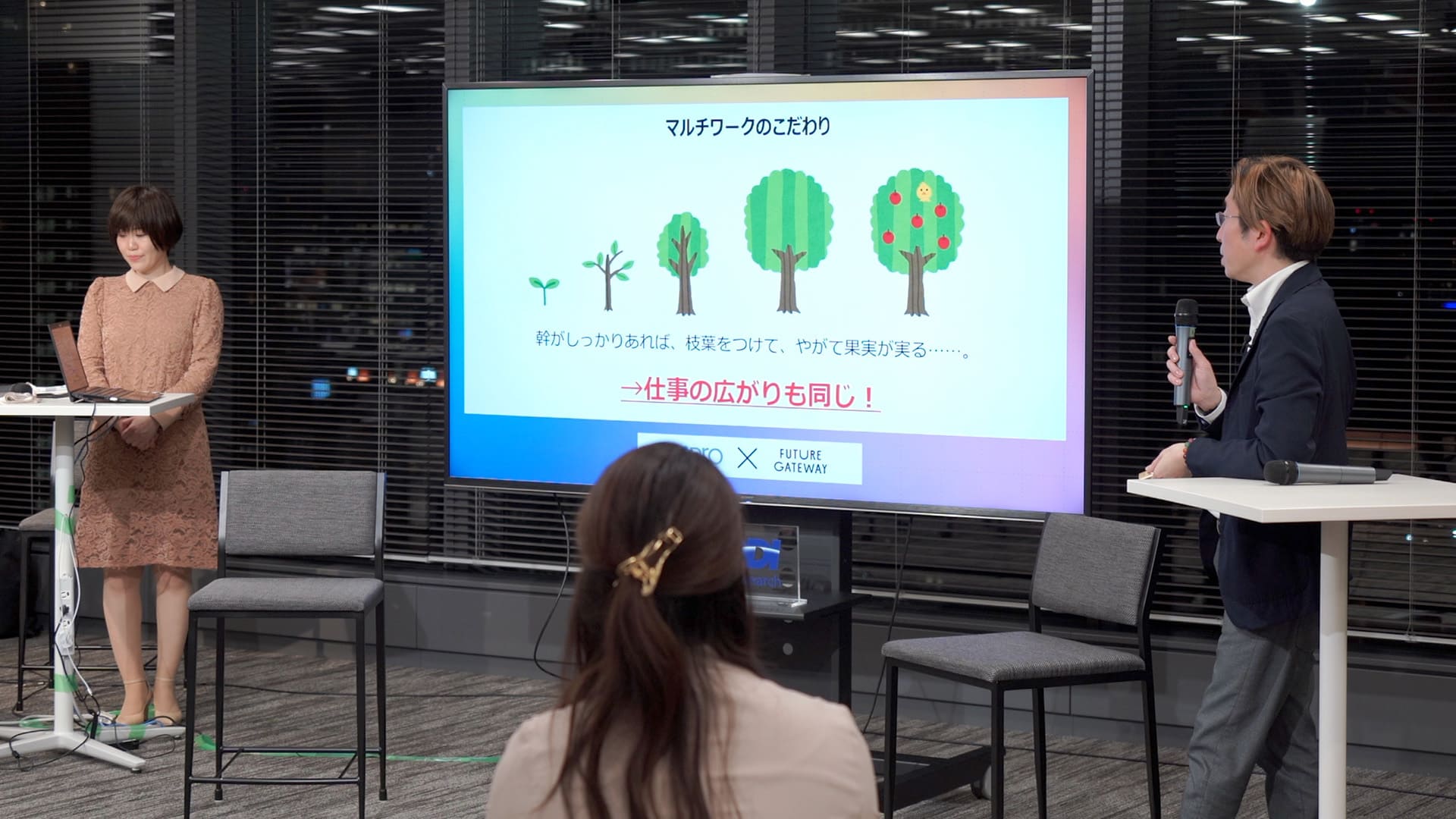

「何をされている方なんですか? と肩書を問われると困ってしまうのですが(笑)、いちおう『メディアプランナー』、そしてキャリアのスタートである『編集者』と言っています。なので、まず“編集”が自分の仕事の軸としてあるので、あらゆる事は編集業だという考え方で臨んでいます。そこの軸、幹さえしっかりしていれば、そこから枝葉が広がって、やがて果実が成ると思っています」と、幹さえ揺るがなければその先に得られる成果物は無限であることを図解をもって説明する深田さん。

「幹があれば、自分の“興味”も枝分かれして延長していく」という深田さん。今は家業(生花店)を契機に農業の分野への触手も目論見中だという

マルチステージ時代を軽やかに生き抜くヒント

「仕事の一例として、昔ファミコンで遊んだ思い出をファミコンのタイトルごとに語り合う『思い出のファミコン』というサイトを20年ほど前から運営しています。先ほどご紹介にあったFUTURE GATEWAYのmonologにも少し似ていて、ゲームそのものの解説などではなく、ゲームにまつわる思い出を集めるサイトです」。

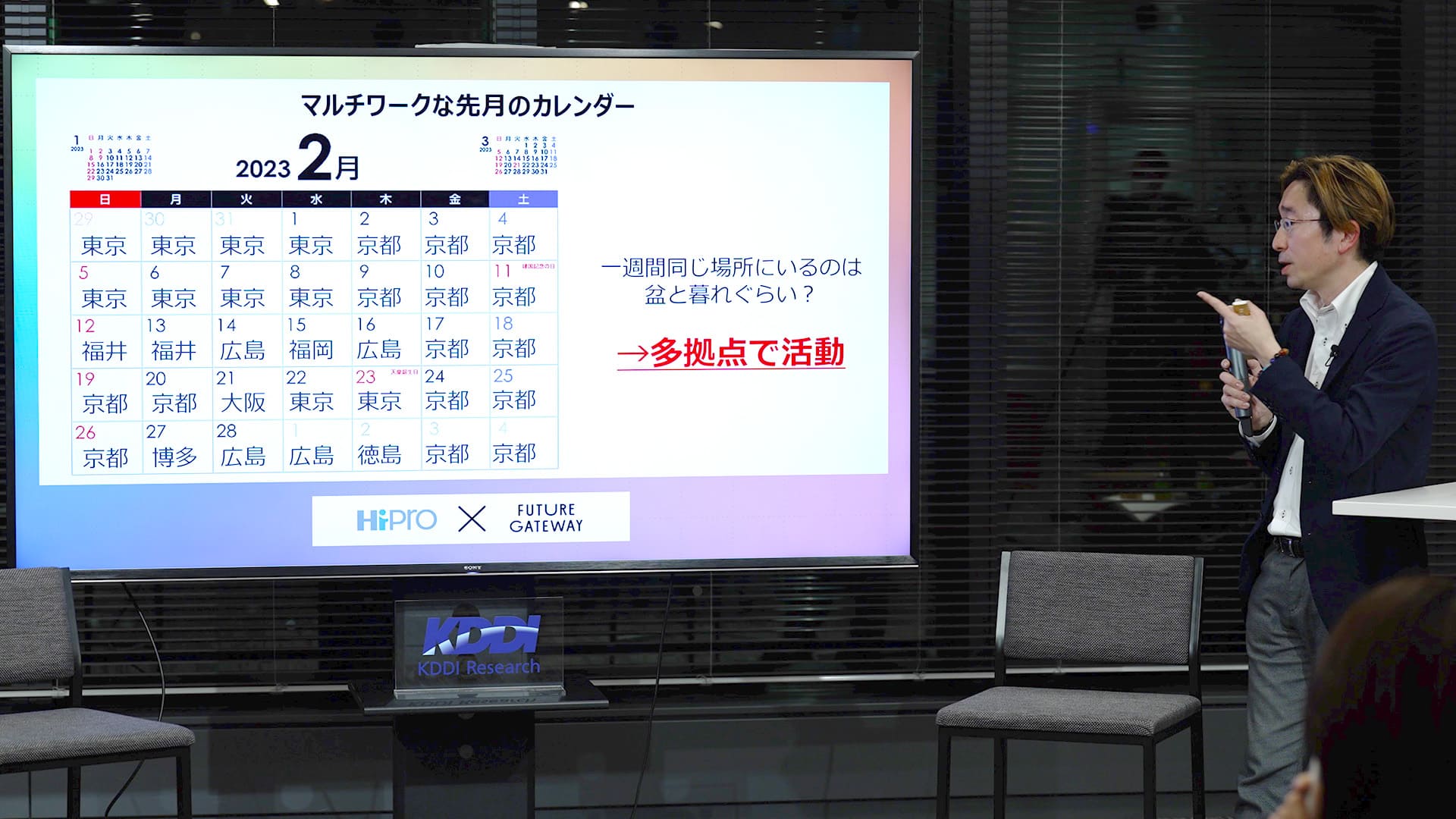

その後、同サイトのコンセプトそのままにリアルの場として京都にバーをオープンさせ、週末のたびに京都へ赴く深田さん。他にも多拠点で活動をしており、東京で過ごすのは月に半分ほどだそう。

「なぜ『多拠点×マルチワーク』ができるのか? というと、元々は編集者時代に培った『情報は足で稼ぐ』というスタイルが自分の中に根付いているというのもあるのですが、自分の目で見て、体感するということに常にワクワクできて、それがモチベーションになるからですね。こういう時代だからこそ、ネットではなく、自分で人と会って、街の雰囲気を感じて、ということをよけいに大事にしています。そもそも、移動が好き、旅が好きというのもあります(笑)。あと、実家が商売をしているので、最悪自分が全てを失ってもなんとかなる。そういう心理的不安がないことも大きいですね」。

周囲からの理解も含め、さまざまな条件が重なり、整ったうえでのライフスタイルでもある、と強調する深田さん。

「『住宅を所有しない』、『社員を雇用しない』、『他者の資本を入れない』、『プライドを持たない』という、この“持たないライフスタイル” 。誰しもができるわけではないでしょうし、誰にでも勧められるライフスタイルでもありません。私はそのエッセンスだけ提供できればいいなと思っています。自分をできるだけ身軽にして、なにかに縛られる状況を排除することで、いろいろな活動ができています」。

自身の「マルチワークカレンダー」を披露する深田さん。持ち家を手放したことも「すごく身軽になった」という

2人に共通しているのは、物理的なものや精神的なものに固執しない・強要しない姿勢。この柔軟な姿勢から醸成されるライフスタイルとワークスタイルこそが、マルチステージ時代を軽やかに生き抜くヒントなのかもしれません。

このような考えを携えた人たちが集えるようなコミュニティがいろいろな所で生まれていくと、本多さん、深田さんのような身軽な生き方もさらに認知が広がり、世の中に浸透していくことが想像できます。「FUTURE GATEWAY」も、まさにそのコミュニティの一つといえます。今回の共催イベントにより、これからのサステナブルな社会に向けた新たなライフスタイルの提案の取り組みへの共感がより広がっていくのではないかと感じました。

パネルディスカッション後は、ゲストと参加者との間で交流会が行われ、イベントは熱気を帯びたまま幕を閉じました。

レポートではお伝えしきれないほど、ヒントや気づきに満ち溢れた第1回の「MEET UP EVENTS」。その様子は以下のアーカイブ動画でもご覧になれますので、ぜひ併せてお楽しみください。

当日のプログラムなどを記載したMEET UP EVENTS特設ページはこちら

イベント概要のログとしてご覧ください(参加募集は終了しております)

MEMBER

MEMBER

関連記事

おすすめ記事