“非言語化”の習慣を考えるワークショップ

シャキシャキレタス、みずみずしい甘さの梨。ふわとろオムライス。シュワシュワなコーラ。

日本には世界でも類を見ないほど多彩な表現が存在しています。また翻訳アプリが発達した今、世界中の誰とも気軽に意思疎通できるまでになりました。

しかし、すばやく意思疎通することができても、言葉の解釈や心の微細な機微、そこに込められた感情理解のギャップは簡単に埋めることはできません。

だからこそ自身の体験を自分らしく表現し、伝えたい誰かに伝える行為にこそ意義があるのではないでしょうか。

友達や家族、恋人、世界中の誰かに、そしてまだ見ぬ言語話者と、表現し合える未来について考えます。

今回のワークショップでは、言語化しにくい五感を題材として参加者にアウトプットしていただき、その表現に至った過程や取得方法を共有、一般生活者にも体現できるには何が必要なのかのヒントを探りました。

※開催にあたっては、新型コロナウイルスの感染症対策を実施しています。

ワークショップ概要

言語だけでは伝えきれない体験を、色や絵・音・ジェスチャー・未知の言葉など、“カタチ”として表現できる未来。ワークショップを通じて言語化しにくいお題を題材に、体験・思考・表現し、アウトプットのプロセスをインタビュー。個々人の表現方法を導き出す過程、習慣化についてディスカッションしました。

- 1. 3つのお題をもとに、体験・思考・表現

- 2. 表現プロセスのインタビュー

- 3. 表現の一般化についてディスカッション

関連するプロジェクト

ワークショップの詳細レポート

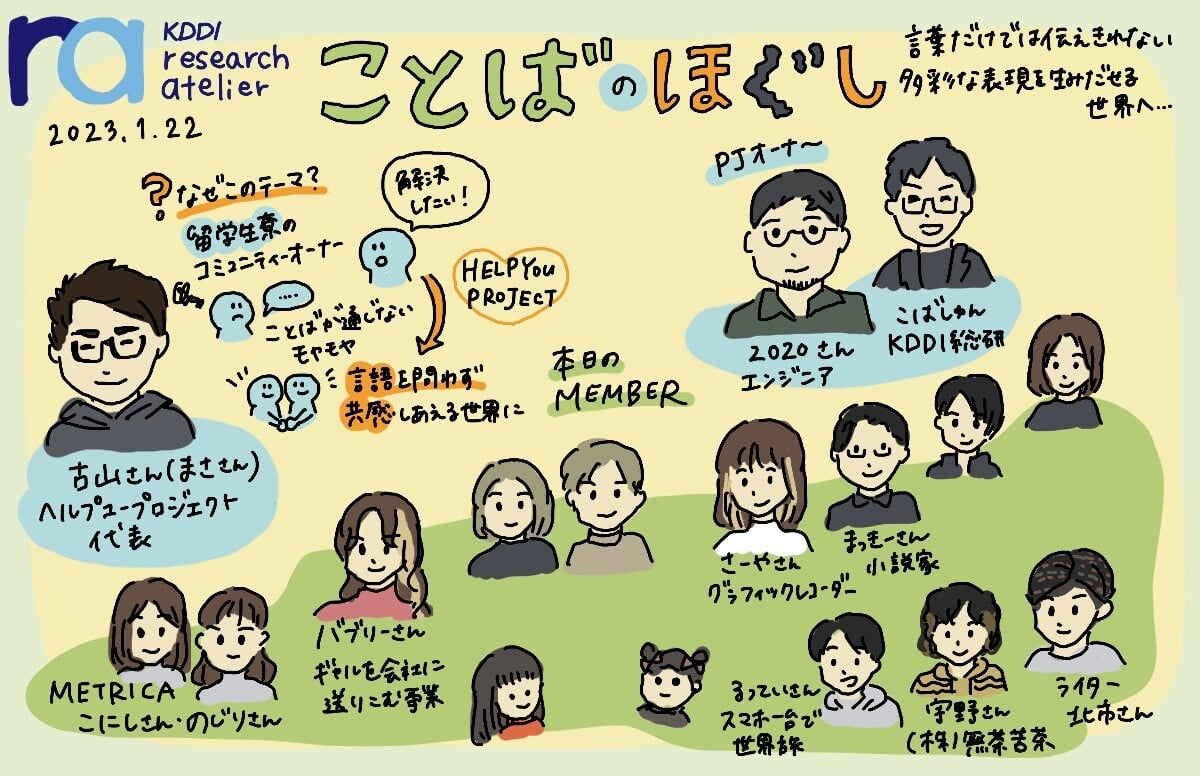

ワークショップには、外部参加者4名、t'runner4名、KDDI総合研究所研究員1名、ワークショップ運営者4名の合計13名が参加しました。

前半では、3つのお題を提供し、参加者たちにその場で体験、各々の表現方法でカタチ化し、アウトプットしていただきました。

後半では、その思考プロセスをインタビューし、表現プロセスの取得方法や一般化について考えました。

前半編

■体験・思考・表現タイム

3つのお題を題材に、イラストや音楽、ダンス、ジェスチャー、新語等を用いて表現するワークショップを実施しました。

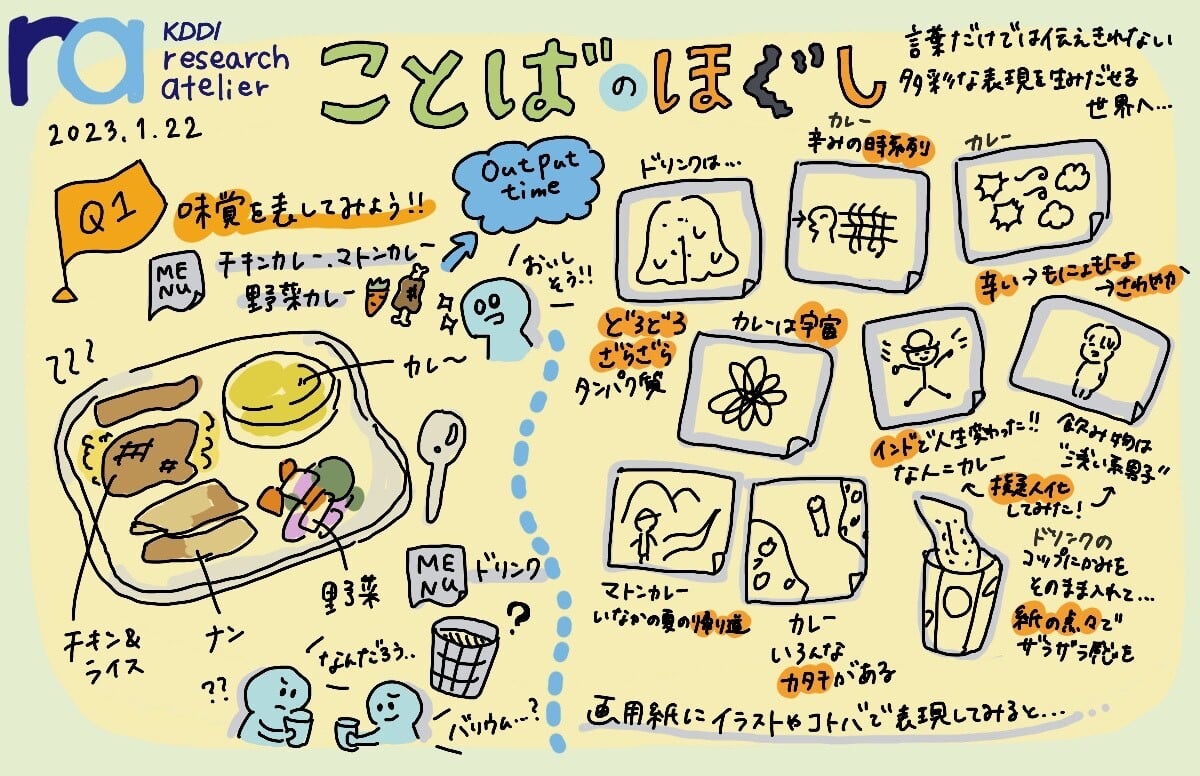

- ① 味覚 料理と飲料を題材に、味覚を食レポ

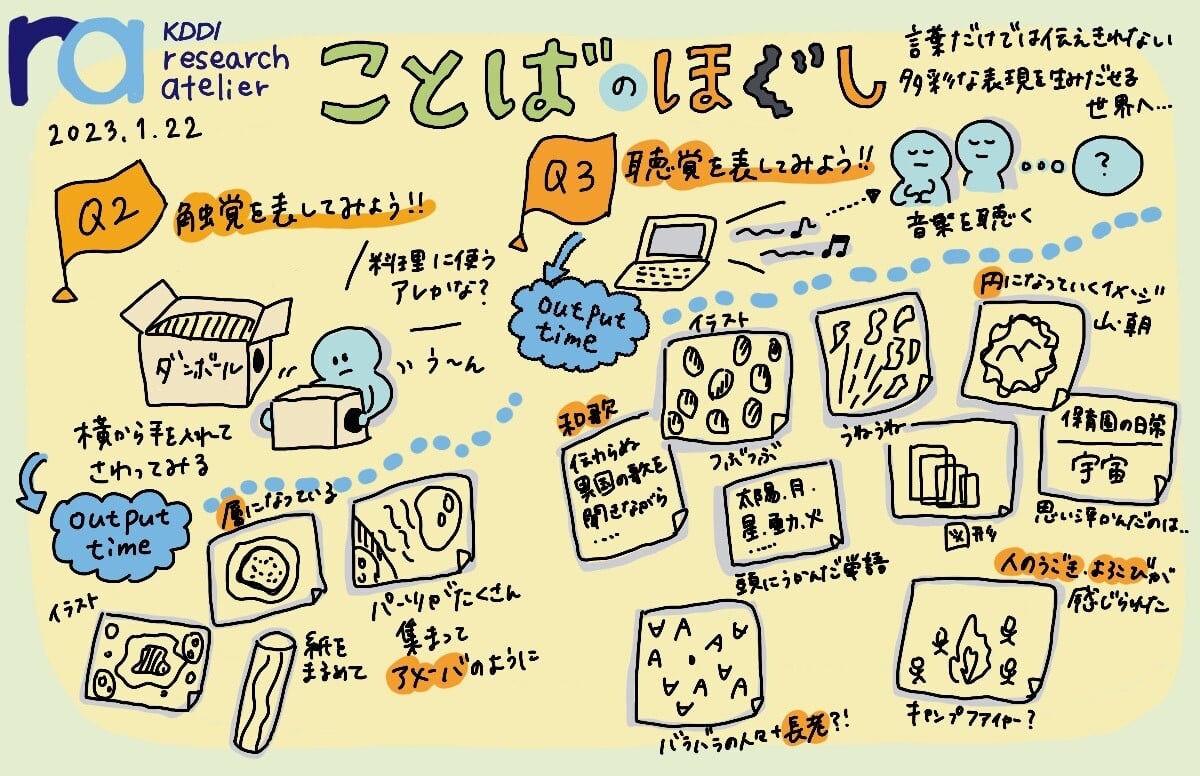

- ② 触覚 段ボール箱に隠された「あるもの」に触れて、肌触りを表現

- ③ 聴覚 未知の言語で唱える「音」を試聴し表現

■思考・表現プロセスの共有タイム

上記で体験し表現した独自のアウトプットを共有しました。以下一例です。

① 味覚

料理:インドカレー

・カレーの食感を時系列で考えて、ナンのモニョモニョ感を表現

・辛味の強さの変化を絵で表現

・「カレーなる 味はよろしき 思へども ゆっくり食べたし 味わい深く」

と短歌で表現

・色の特徴を伝えたかったのでカレーそのものを画用紙に塗りつけた

飲料:飲料型のバランス栄養食

・ザラッとしているけど、タンパク質っぽい

・どこに進んでも何も変わらないイメージ

・「何物か 味がわからぬ 品物よ も一度呑みたし 名前知りたし」

と短歌で表現

・豆の存在と立体的な味わいを感じたので、豆と書いた紙を立体化した

・粉っぽさ、ドロっとした感じを、紙を切ってカップに入れて表現

②触覚

器に入った水溶き片栗粉

・層になったイメージで、真ん中に向かう時系列を感じた

・ネッチョリした感覚が残った

・「新春や ぬかみそならぬ 箱の中」と俳句で表現

・冷たさとヌメヌメ感を、紙を円柱状に丸めることで表現

・ツルッとした部分と固まった部分があり、アメーバのように感じた

③聴覚

先住民族の音楽

・どこからかやってきて、円になるイメージや山・朝のイメージが湧いた

・3、4人が歌うイメージ。音がぶつかり合わずに四方から集まるイメージ

・「伝わらぬ 異国の歌を 聞きながら 耳よつくるな 言葉のかべを」

と短歌で表現

・四方から声が聞こえて、1つの方向に向かう感じがした

・儀式のような映像が浮かび、人の動きや喜びを感じた

後半編

■思考プロセスについてインタビュー

以下5点について、各々がアウトプットしたプロセスや手法をインタビューしました。各設問についての回答を一部紹介します。

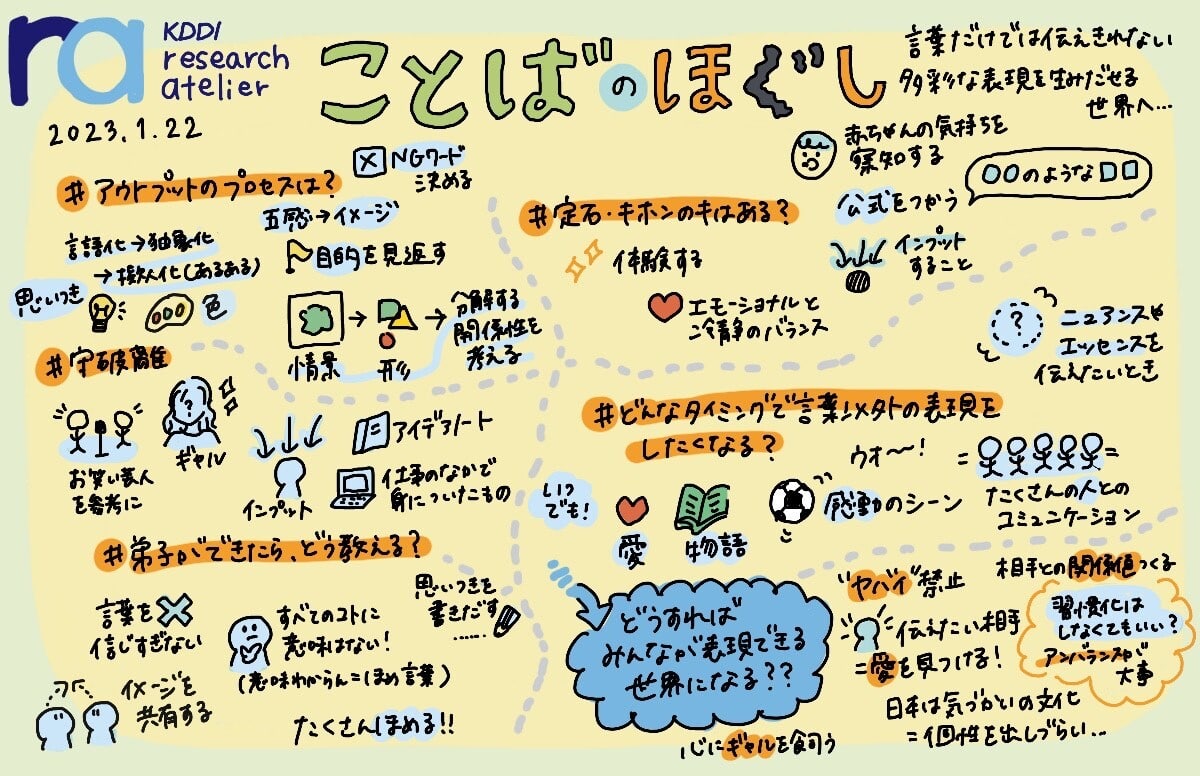

- Q.1 アウトプットのプロセスを教えてください

- Q.2 守破離*はありますか?(誰かの技を参考にした等)

- Q.3 弟子ができたら、どのように教えますか?

- Q.4 定石や基本のキはありますか?

- Q.5 どのタイミングで、言葉以外で表現したくなりますか?

*守破離とは、日本の茶道や武道など、芸道・芸術に広まったプロとして成長するまでの過程を指します。師や目標とする人から学ぶ“守”、さらに良いものを取り入れる“破”、独自の方法を生み出し確立させる“離”から構成されています。

Q.1 アウトプットのプロセスを教えてください

・ビジョン・イメージ・ストーリーを想像。一番印象に残ったものをシェイプ・カラー・シルエットにして今ある素材で表現

・表現対象の構成要素の洗い出し

・対象のものに触れた場所からイメージが湧く。イメージを言葉やオノマトペ*で表す。一番ぴったりくる表現方法でアウトプット

*オノマトペとは「モチモチ」「ワクワク」「ワンワン」等、状態や感情、あるいは動物の鳴き声や物音等を模倣したもの。

・共通言語(記号・色・自然・喜怒哀楽・オノマトペ*)で感じる。言葉で考えない

・感想を言語化し、擬人化、抽象化へ

・目的を何度も見返す

・NGワードを決める。言い換え

・脳内でイメージ化(形・分解・要素・関係性)

Q.2 守破離はありますか?(誰かの技を参考にした等)

・独自のもの

・これまでのインプット(他人の表現×自分の表現)

・いつもアイデアノートを持ち歩いている

・ピクトグラム、標識、書籍『翻訳できない世界のことば』*、赤ちゃん

*『翻訳できない世界のことば』エラ・フランシス・サンダース著 株式会社創元社 発行

・お笑い芸人、ギャル

・ピクトグラム、マインドマップ、組織図

Q.3 弟子ができたら、どのように教えますか?

・イメージの共有を繰り返す。お互いに考えて作ったものを話し合う

・全く予備知識のない人に伝わるかどうかを意識する

・思いついたものをとりあえず書き出す

・ひたすら討論・講評

・言葉で伝えすぎない。すべてに意味はない!

・本質と概念を考える

・体験させて感想を聞いてアドバイス

Q.4 定石や基本のキはありますか?

・基本はあるが、必ずしも毎回同じではない。直感で動くことだけは共通する基本

・要素の把握。こじれた部分の特定。伝わりやすくするための翻訳

・1つに対して複数の表現方法をインプット

・参加した句会や歌会などで表現を培った

・~のような、~っぽい、といった公式に当てはめる

・赤ちゃんを見習って察知する

・観察・非感情・冷静

Q.5 どのタイミングで、言葉以外で表現したくなりますか?

・最初から言葉以外の色やビジョンで見ているので、言葉以外の表現が先にある。または、イメージと共に言葉が湧いてくるので、言葉は常に後にくる

・全体のイメージやビジョンを多くの人に素早く伝えたい時、共通認識を作りたい時

・思いつく言葉が出てこない時。より伝わりそうだと思う時

・作品を創っている時に、表現の一環として

・感動した時、ニュアンスやエッセンスを伝えたい時

・言葉で表現するのが野暮な時

・誰かを傷つけたくない時

・多くの人とコミュニケーションをとるため

・ごはんで口がいっぱいの時

■表現の一般化についてディスカッション

上記の思考プロセスについて一般生活者も利用できるよう習慣化するには何が必要なのか議論しました。

Aグループ

・思考を整理し、要素を分解してアウトプットする

・擬人化して、面白く表現する

・自分の体験に寄せて伝える

・絵や形を使ってヴィジュアルで表現

・心にギャルを持つ

Aグループのまとめ

- 伝えたい目的を何度も見返すことで、伝えたい相手や表現が見つかる。また愛があれば、何とかして伝えたいと思うので、伝える手段も自然と出る。愛があれば表現手段は自ずと付いてくるのではないか

Bグループ

・言葉で表現する場が日本は少ない。例えば「赤いドレス」という言葉を一つ取ってみても、赤色にもたくさんの種類が存在する。その赤を共有するためには、詳細なディティールまで表現する必要がある。表現方法が分からないのではなく、表現する機会が少ないため、共有できないのではないか。自分が感じたことをリアルにアウトプットできたら表現も豊かになる

・最近、意識して「ヤバイ」と言うのをやめている。「ヤバイ」はとても便利でオールマイティな言葉なので、いいことでも悪いことでも「ヤバイ」で済んでしまう。人それぞれ表現も違うのだから、それぞれでいいのでは?

Bグループのまとめ

- 何かが正しいということではないと思う。個性ある表現方法を型にはめて一般化するのが、そもそもどうなのか?意思疎通は言葉や表現というよりも、お互いの関係性、間柄の定義によって変わるのではないか

今後のプロジェクトの展望

先進生活者を対象に、言語化が難しい五感を題材にアウトプットし、その表現に至る思考プロセスや一般化する方法について議論したワークショップ。多彩な表現を生み出せる未来は、言葉や表現それ自体よりも、お互いの関係性や間柄によっても変化し、伝えたい誰かを見つける行為が必要というキーワードが上がりました。

今後は、表現方法を型に当てはめて一般化するのではなく、個々オリジナルの表現方法を発見し、体験した出来事の共有機会を増やす仕組みづくりを目指します。

ワークショップ参加メンバー

古山 正裕 / ヘルプユープロジェクト 代表

言語の壁を非言語で越えるプロジェクト集団「ヘルプユープロジェクト」を立ち上げる。「チクチク、ズキズキ、ズキンズキン」等、言葉には表しづらい自身の症状を可視化するコミュニケーションツールを開発し、800以上の医療機関や大学等に導入。非日本語ネイティブ対応の医療機関を検索できるWEBアプリを新潟県ver.で開発。現在、新潟県から他県エリアへ展開中。

牧内 恵一郎 / システムエンジニア

「吃音症」という言語障害を糧に、吃音のセルフヘルプグループで活動し、吃音のある就活生の就労をサポートするNPO法人を運営。また、ビジネス図解研究所(現:図解総研)に参画し、9万部を超える「ビジネスモデル2.0図鑑」を出版した。吃音症(話す時に最初の一音に詰まってしまうなど、言葉が滑らかに出てこない発話障害の1 つ)にとって、『その人に合った表現方法を見つける』を目標とした本プロジェクトはとても魅力的な取り組みです。さまざまな表現方法について考え、言葉が足かせにならない社会を目指していきたいと思います。

木場 俊 / KDDI総合研究所 コアリサーチャー

現在の社会では、言葉を介して人同士や人と情報が繋がることはできると思いますが、言語化しづらい感情や思いを介して繋がることは難しいのではないでしょうか。このプロジェクトを通して、言語化しにくい感情や思いを介してでも人同士、人と情報が繋がる仕組みを作り上げ、誰もが思いを実現できる社会を目指したいと思います。

山口 塁 / プロ無職・美術家

東京藝術大学大学院在籍中。2016年から「プロ無職」を名乗り活動。クラウドファンディングを起点に《スマホ1台旅(2017)》や《The 100 Interviews(2018)》などのプロジェクトを立ち上げる。2019年より”Rui Yamaguchi”名義で現代美術の分野での作品制作を開始。メディアテクノロジーとコンセプチュアルな手法を駆使してプラットフォームに介入し、人の主体性の揺らぎを可視化する実践を行う。

宇野 景太 / 株式会社無茶苦茶 代表

“Respect and Go Beyond”をミッションに日本の総合芸術としての「茶の湯」をテクノロジーやストリートカルチャーなど様々な領域と掛け合わせながら日本の精神性や価値観を提起する機会や場をつくり出すアートプロデュース&マネジメント事業を展開。茶会プロデュースや空間演出、パフォーマンスやプロダクト制作など茶の湯にまつわるアーティストと共に、現代的に翻訳した茶の湯文化を通したブランディングで日本文化の新たな可能性を追求している。

バブリー / 合同会社CGOドットコム 総長

「ギャルマインドあふれる世の中をつくる」ことを目指し「CGOドットコム」を立ち上げる。主力事業である「ギャル式ブレスト」は、10社以上の企業・団体様への導入実績を持つ。自身もギャルマインド伝道師として、年間10件以上の講演を行っている。ギャルマインド(「好き」を貫く姿勢、自身の欲望や直感に従う勇気、ポジティブな思考)で表現します!

アラちゃん / 時代小説家

時代小説家・文筆業・古物商を営む。言葉の達人

さーや / 複業グラフィックレコーダー

ITメーカーにて、コミュニティ・マネジメントを行なう

関連記事

おすすめ記事

MEMBER

MEMBER