「生かされている」のではなく「生きている」感覚を。都市の制限に切り込んでいく「していいシティ」 安藤智博

していいシティ代表 安藤智博

KDDI総合研究所が2021年に立ち上げた「FUTURE GATEWAY」。ここは、KDDI research atelierがこれまで培ってきた先端技術の知見を生かしながら、先進的なライフスタイルを実践する人々と共に、これからのスタンダードをつくっていくための共創イニシアチブです。当シリーズ[MY PERSPECTIVE]では、そんなFUTURE GATEWAYに関わる人々の価値観に迫り、一緒に理想の未来について考えていきたいと思います。

今回登場するのは、t'runnerの安藤智博。都市や生活圏の制限にアプローチしていく「していいシティ」の発足をきっかけに、FUTURE GATEWAYのコミュニティメンバーに参画しました。彼が「していいシティ」に込めた想いや今後の展望、これからFUTURE GATEWAYで越境していきたいことなどを語ってもらいました。

生活、公共、都市に存在する制限を打破する「していいシティ」

1996年、福島県出身。学部で都市開発を専攻し、卒業後は大学職員や地域シンクタンクにて特別研究員(デザインリサーチ)、東京大学発イノベーション教育プログラムi.school通年生を経て独立。2021年、都市のタブーに切り込むアーバニスト組織“していいシティ”を立ち上げる。

- FG:

はじめに「FUTURE GATEWAY」に参画したきっかけを教えてください。

- 安藤:

昨年10月に地域でのリサーチやデザイン、表現活動を行う組織「していいシティ」を立ち上げました。まだ活動を始めたばかりですが、これからやりたいことを実践していくにあたって、色々な方にお話を伺ったり、サポートしてくれる方々と繋がりたいと思ったんです。そこから「FUTURE GATEWAY」のことを知り、申し込みました。最初は「どういうことをやっている団体なんだろう」とわからなかった部分もあったのですが、ウェブサイトが可愛かったり、コンセプトに共感する部分があったりで、最終的に応募を決めたんです。

- FG:

「していいシティ」についても詳しくお伺いしていきたいです。立ち上げのきっかけはどんなものだったのですか?

- 安藤:

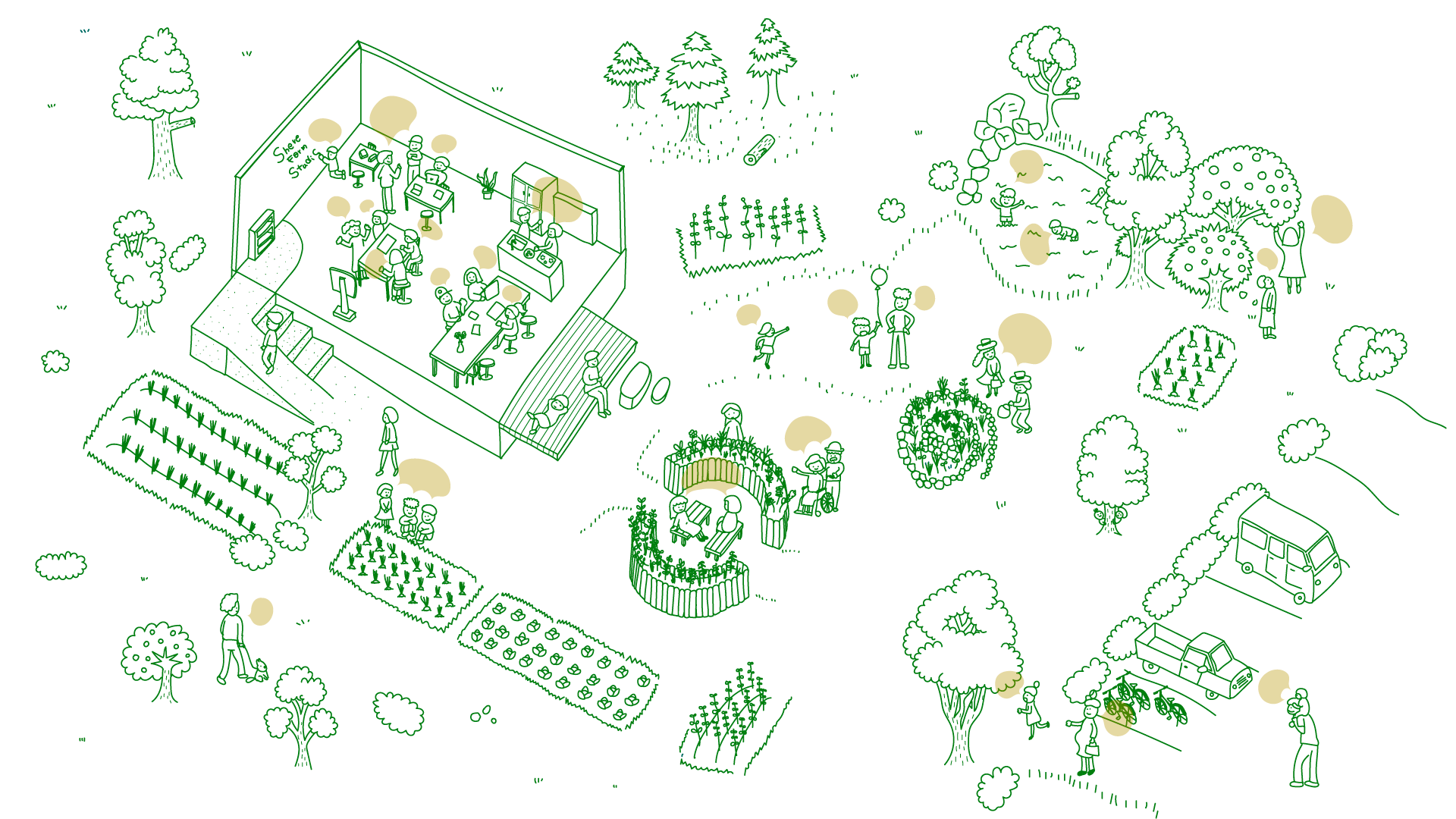

もともと大学で都市開発を専攻していたこともあり、人間がどのように生活の営みを積み上げているのかに興味がありました。自分でも色々な生活スタイルを試してみたくて、多世帯居住や農村漁村でのショートステイを繰り返し、国内を回りました。「していいシティ」はそんな生活のなかで、人が何に葛藤を抱くのか、切り込めないタブーやバイアスは何なのか、そんな生活圏や都市に存在する制限や不自由を見つけ、打破していく団体です。

現在メンバーは4人いて、僕が通っていた東京大学発イノベーション教育プログラムi.schoolの同期や学部時代の級友などと活動を行っています。i.schoolではアイディアを生み出す手法を学んでいたのですが、自らの関心領域である都市の分野で、実践でも活用してみたいと思っていたんです。そこから同じ考えを持っていた友人と公共への介入を考えるワークショップを開催しました。その際に「人々は主体的に公共と接続できていないのではないか」「不便さに対応する術を持っていないのではないか」という問いが生まれたことが、現在の「していいシティ」発足に繋がっています。

主体的に行動を起こしていく。決意表明としての「していい」

- FG:

安藤さんが都市や生活に興味を持ち出したのには、どんな背景があったのでしょうか?

- 安藤:

個人的な指針の一つに、「地縁と血縁が全てではない」という考えがあります。一つ目の地縁に関しては、故郷の福島県で東日本大震災を経験したことが背景にあります。今まであたりまえだと思っていたものが全てなくなってしまい、社会が変わってしまうかもしれないと大きな衝撃を受けました。当時は中学生だったのですが、地域の人々と協働して、公園での水汲みやスーパーでの生活必需品供給の手伝いなどを行い、その中で有機的な繋がりを目の当たりにしました。生きていくための選択を自主的に行うことで新しいコミュニティが生まれていくことに感動し、煌めきを感じました。

もう一つの血縁に関しては、育ての父親と生みの父親が違う環境で育った影響が大きいです。血の繋がりがなくても、育ててくれた父親や父方の祖父母は僕にたくさん愛を注いでくれて、なにも不自由せずに育ったと感じています。でも、自分が大人になるにつれて、それってすごく難しいことだったんだろうなと理解し始めたんです。

この二つのバックグラウンドから、地縁や血縁に依存しない繋がりやコミュニティに関心を持ち、自分自身が何かこの分野で社会に貢献したいと考えるようになりました。そのあと大学で都市開発を学ぶなかで、人々が生きる生活圏の集合が都市であると考えるようになったのが、現在の「していいシティ」に繋がっていると思います。

- FG:

「していいシティ」という名前もユニークですよね。

- 安藤:

震災で被災し、どうにか生活していこうとしていたとき「生きている」感覚を強く感じました。一方で現代社会においては「生かされている」と感じることがよくあったんです。そうやって受動的に生活していくのではなく「主体的に行動を起こしていく」僕たちの決意表明として「していい」という言葉を使っています。

まだ表面化していない都市の制限を紐解いていく

- FG:

実際にはどのような活動をされているのですか?

- 安藤:

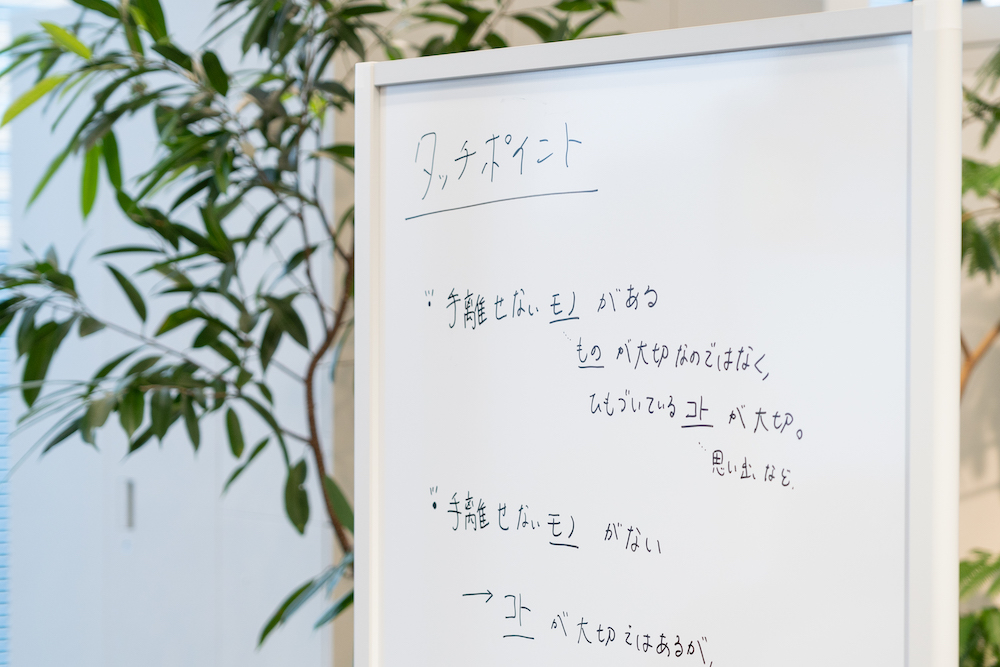

根底にあるのは都市の制限に対して何か仕掛けられないか、リデザインできないかという考えです。現在はFabCafe KyotoのレジデンスプログラムであるCOUNTER POINTに採択を頂いて、「tuned」と「untuned」をテーマに、生活のなかで起きる人々の調律を表現するプロジェクトを行っています。自分が今いる環境や状態のなかで感じる恥じらいや違和感を「untuned」と捉えたとき、何に「tuned」を感じられるのか。また、いつその調律した状態が壊れてしまうのかを透明な物体を用いて、行き交う人々に描いてもらいながら、観察者を巻き込んでいくインスタレーションを展開します。この取り組みがどこに着地していくのかはまだわかりませんが、こうやって作品をつくったり、リサーチをしたり、i.schoolで学んだ手法も取り入れながら、複合的に活動していきたいと考えています。

- FG:

まさしく活動体ですね。京都に滞在されるとのことですが、普段の生活スタイルは?

- 安藤:

実はちょうど、住所をどこに置こうか迷っていたんです(笑)。昨年は半年間熊本県にいたのですが、現在はお仕事を頂いている山梨県をメインの拠点にしています。でも、二月からは京都に来ています。特にこれからは地域に即してプロジェクトを行っていきたいので、活動場所がどんどん増えていきそうですね。個人的にはその地域で実際に生活をすることで、土着の文化を知ることができたり、都市への愛着が生まれると思っています。都市と対話を重ねることで、自分が好きだと思う場所をどんどん増やしていきたいです。

- FG:

これからの活動が楽しみです。最後に「FUTURE GATEWAY」に参画したことで、越境していきたいことを教えてください。

- 安藤:

「FUTURE GATEWAY」の越境するt'runnerの方々と、KDDI総合研究所の技術と僕たちが持っている仮説やアイデアがマッチすれば、新しい未来や世界観を切り開いていけるのではと思っています。都市や公共、生活圏というトピックのなかですでに見えている課題ではなく、そこに制限があることにさえ気がついていない人々にアプローチしていきたいんです。その方々が一歩を踏み出していけるような社会を作りたいですし、共感してくださる方がいればぜひ一緒に取り組んでいきたいです。

MEMBER

MEMBER

関連記事

おすすめ記事