ごみから考える「アップサイクルの未来」

「ごみを“捨てる”という文化は、一新できる?もっとアップデートできる?」といった、“ごみ”の概念を刷新する「アップサイクルの未来」をテーマとして、KDDI research atelierでワークショップが開催されました。

ワークショップでは、先進的な生活者の視点からの考察、アップサイクルに係る哲学や知識を参加者同士でシェアをし、アイデアの考察や息吹がいくつも生まれました。

ワークショップ概要

関連するプロジェクト

GOMISUTEBA

不要になったもの、使わなくなったものにデザインやアイデアといった新たな付加価値を持たせることで、そのものの価値を高めて生まれ変わらせる「アップサイクル」活動を一般化し、ごみを捨てるという概念を捨てる、ということを目指しています。

※本プロジェクトは2023年11月に終了しました。

ワークショップの詳細レポート

自らプロダクトを作る先進的な生活者を中心に、KDDI research atelierに集った参加者は6名。屋外広告のエコシステムを構築している方、社会問題解決を掲げる企業でインターン中の大学生、会社員、カメラマンを経た料理研究家、外資系広告代理店勤務のクリエイター、データサイエンス関連会社CEOと、参加者のバックグラウンドは多様。

参加者のごみに関するトピックの紹介では、着物の帯をリメイクして再利用したことや、使用済みの瓶に廃棄予定の野菜を漬けてピクルスにしたことなど、さまざまな体験が共有されました。昔に流行った酒瓶のふたでのこま遊びに話題が移ると、大きく頷く人もいれば、きょとんとする人もおり、アップサイクルにもジェネレーションギャップがあることを知りました。しかし、時代や場所の違いがあるにせよ、アップサイクルの身近さは参加者全員が実感しました。

ディスカッション1:未来の例から感じる

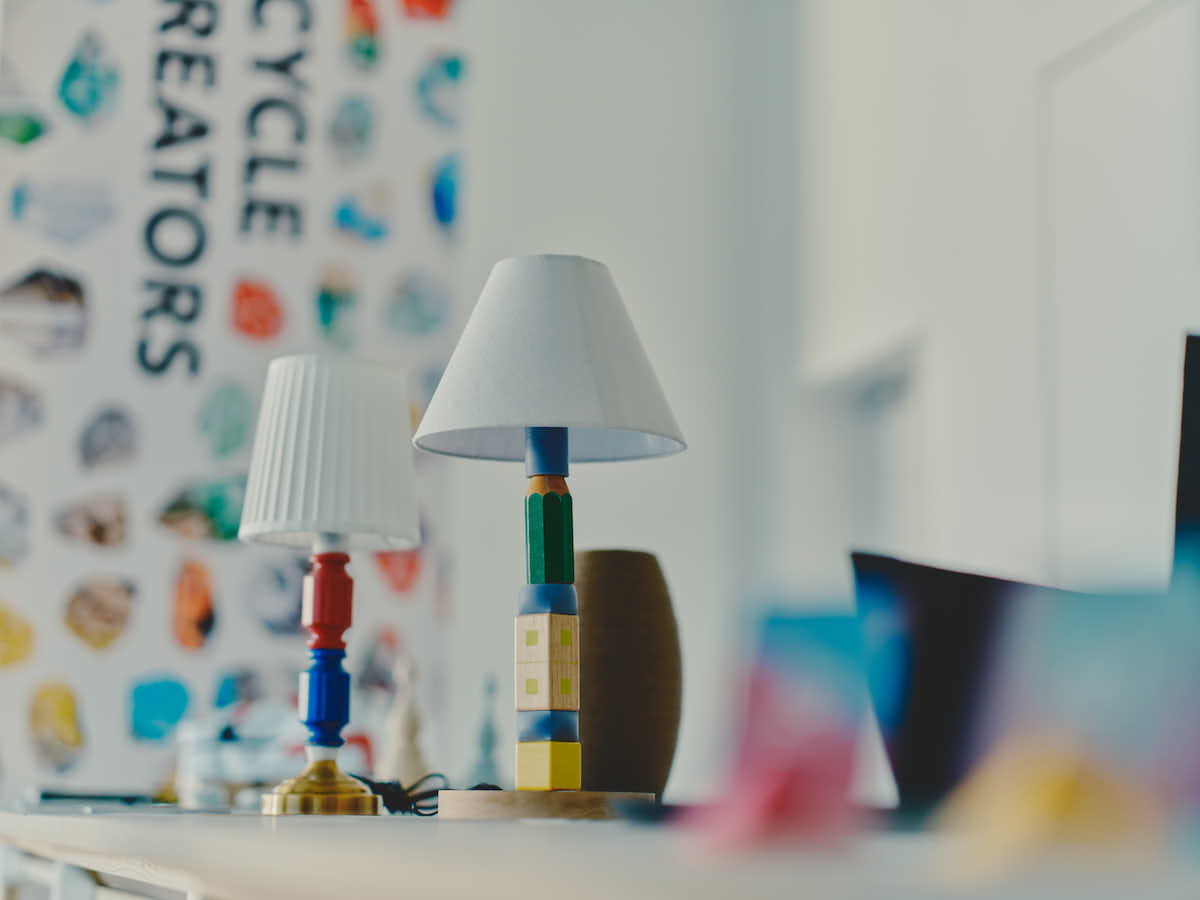

ごみの未来への要望、希望を描くのに先立って紹介されたのは、ライフスタイルブランド「aura di ZACCAI」です。ここでは、都内のリサイクルセンターや個人の家に足を運んで収集した素材を中心に、オリジナルの家具と照明などを制作しています。同ブランドの6つのプロダクトの写真がワークショップ会場に映し出され、まずはこれを参考にして議論してみることになりました。

ファシリテーターからファーストインプレッションを問われると「ラムネ瓶のビー玉感」「キリンみたい」と感性爆発の回答が続出。さらに考察が加えられ、「素材の組み合わせが、色んなものだからかな」「木材のカットの仕方が独特だからね」「DIY では作れなさそうな技巧的なところかも」と、その魅力を因数分解してみる冷静な分析も出ました。

各人の好みへ話題が移行すると「ベッドの横に置くのに良いからランプが欲しい」「実用品ではないけれどなんとなくちょうどいいオブジェだから、ペンダントライトを」「家の家具に合いそうだしカチカチの座り心地が好きなので椅子が欲しい」と三者三様の意見ながら、評価は上々です。

しかし、ここにから意見が割れていく思いもよらぬ展開になりました。

「『実はこれアップサイクルだったんだ』って、ギャップがあるのが良いですよね」と肯定的な意見が参加者のひとりから呟かれると、別の参加者から流れを変える鋭い意見が出ました。「これをごみだったんですという割りには、ごみ感がないんだよなあ。僕は、個人的にもっとごみ感があってもいいかも」。

ここでファシリテーターが、「皆さんは、このプロダクトから『サステナブル』をどれくらい意識しましたか?」と切り込みます。それに対して、「倉庫で撮られているからか、ごみより、マテリアルな感じ?綺麗すぎるかも」「でもごみ捨て場にもっていっても、これはきっと、『作品』ないしは『家具』だね」「明らかなごみではなくて、端材を使った感じに見える」といった、これまでとは異なる意見が出されました。

ディスカッション2:未来の形に触れてみる

先行事例からのインスピレーションを受けて、ここからアップサイクルの未来へと構想をつないでいく過程に向かいます。

「実はこのプロダクトをここに用意してあります」という合図と共に、アップサイクルされた家具の実物が参加者の目の前に現れました。

一同は、「えっ!」と驚きの声を上げます。続いて、「全然違う」「つやっとしている」「さっきの値段の見立てを謝りたくなる」「思いのほか大きくてびっくり」と感想がやむことなく語られます。実際に座ってみたり触ってみたりなどして、一瞬にしてショールームと化した空間で、しばし和気あいあいとした時間が流れました。

「セカンドインプレッションはどうでしょう」と進行の声に導かれて、自分たちの日常で捨てられるごみ、壊されてしまう学校や閉店してしまうお店の不要品を使って何かを作るという未来への想像を膨らませながら、様々な意見が出されました。

「写真で見るよりも圧倒的に存在感がある」「急にごみ感が増した、なんか嬉しい!」「すれとかキズがあるからこそオーラを感じて欲しくなる」「モノ感って偉大。オーラを感じた」と、アップサイクルされた家具への印象は右肩上がりの高評価です。

その一方で、「やはり、ごみから出てきたという割りには完成されているなあという印象がある。もうちょっと未完成というニュアンスや余白があればよかった」「言うなれば、『選ばれしごみたち』だ。99%のごみは、やはり廃棄されるのかなあ。そこは少し寂しくもある」との変わらぬ意見も複数の人から出されました。

さらに議論が深まっていくと、直接アイデアに繋がりそうなこんな意見も出ました。「ごみ捨て場からこれを作ろう、というインスピレーションが出るかというとちょっと出ないように思う。枠組みが提示されていると、より作りやすくて、一般に開かれた現実的なアップサイクルになると思う」。

「アップサイクルの未来で担保しなければならない機能は何なのかが、少し見えてきましたね」と、総括して考察は締めくくられました。

ディスカッション3:私たちから未来を想像する

ディスカッション2での分析から、未来の「GOMISUTEBA」についてブレインストーミングをしました。

「ごみがごみでない、といえばバック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン」と語る参加者は、映画のシーンと同じような場所を想像します。他の参加者からは、ごみ捨て場にエンターテインメント性を求める声もありました。ごみからプロダクトを作る際にはコンサルティングが必要との意見には多数が賛同します。

サステナブルなプロダクトに稀有な永久メンテナンス保証の付与、循環を高める定期的なオークション開催や、作品へのオファー制度、使用ごみのストーリーやアップサイクルのレシピなどのデータベース・プラットフォームの構築、アップサイクル後の値段の透明性開示制度、ごみのwantedly、ごみ判別機、アップサイクル度で指標化する信用情報などのユニークなアイデアが飛び出し、参加者全員の頭の中でごみは七変化し、新たな飛躍を遂げました。

ブレインストーミングを通じて、アップサイクルの収集、再構築、再流通のそれぞれの段階でのアイデアが出そろい、各過程における需要や課題、可能性を把握することができました。

今後のプロジェクトの展望

今回のワークショップは3月に実施した「アパレルとヘアメイクの未来」から派生し、アップサイクルに特化したワークショップでした。

アップサイクルそのものに対する受容性は確認できたものの、「DIYで作るのが難しそう」「オーラがネット越しで伝わるのか?」「サプライチェーンの最初から最後まで一貫してフォローが必要」といったかなり具体的な課題も見えてきました。このあたりを技術の力でどう解決していくべきか、引き続き検討していきたいと考えています。

参加した先進的な生活者

加藤翼 / 株式会社qutori CEO、株式会社ロフトワークコミュニティデザイナー

「共創」をテーマに他分野のコミュニティを横断する事業を多数手がけ、100BANCH, SHIBUYA QWSのコミュニティマネージャーを務める。早稲田大学で哲学を専攻、ボストン大学への留学後に外資系コンサル企業に勤務。デザインスクールを経て株式会社qutoriを創業。

澤村俊剛 / 株式会社METRIKA,Inc. 取締役 COO

同志社大学でサスティナブル経済学を学んだのち、2013年パーソルキャリア株式会社 (旧インテリジェンス) 入社。戦略人事部 新卒採用部において、西日本採用拠点の立ち上げを行う。その後、企業OBの豊富な知見を社会に還元する社内ベンチャー「i-common」に異動し、西日本拠点を立ち上げる。事業企画として東京に赴任後、新規事業開発担当としてテック・クリエイター領域へのサービス拡大を行う。2021年に誰もがデータを使いこなせる社会作りを目指し、株式会社METRIKAを創業。

関連記事

おすすめ記事

MEMBER

MEMBER