「食の未来」につながるアイデアを考える

人生100年時代、ひとり一生の食事はなんと11万回にも上ります。耕し、育て、運び、作り、食べ、捨て、循環する。食がもたらす過程は、いつしかあまりに多くの問題を抱え込んでいたようです。環境問題に、資源問題、経済問題、政治問題、食意識問題―。

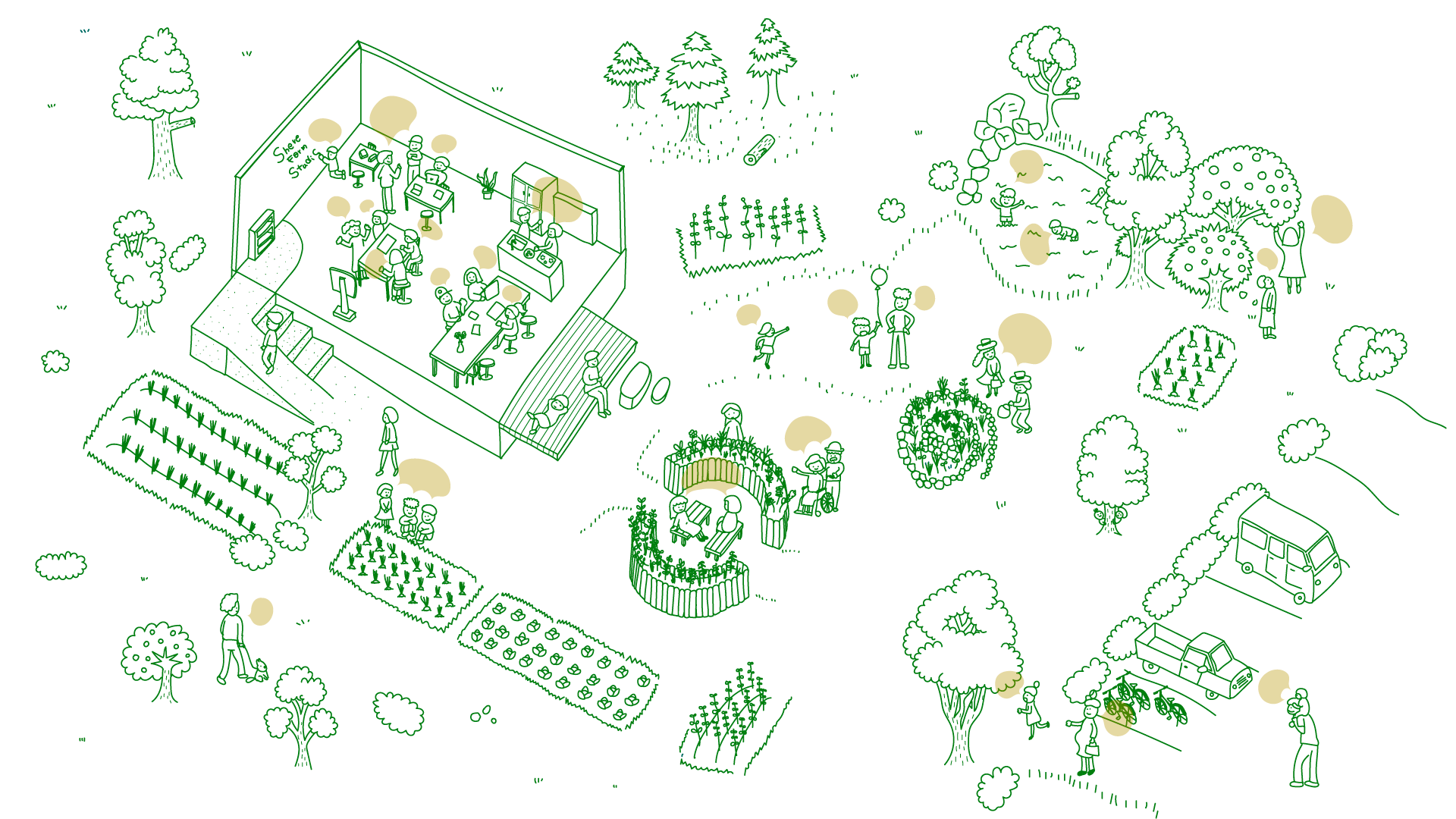

問題を単に解決するのではなく、「こんなライフスタイルを送りたい!」という未来への希望へと昇華させて、私たちの技術で叶えていくことができないか。KDDI総合研究所の研究員と先進生活者がタッグを組み、新たな未来へアイデアを語り合った本企画。

食への感度の高い先進的な生活者を中心にKDDI research atelierに集った参加者は30人ほど。栄養学を専攻し大学院へ進学予定の方や、食を扱ったスタートアップを構想中の方、料理人や農家として生産や流通に従事する方など、参加者の食への関わりは様々。食の今を見直し、訴求すべきペルソナを設定し、アプローチすべき具体的なアイデアを形成する。そんな三段階のワークショップで食の未来へつながるアイデアを考えました。

ワークショップ概要

「どんなメディアから情報を得ていますか?」

「関心のあるサービスやワードは何ですか?」

「どのような興味・関心に基づいて情報を得ていますか?」

2.ターゲットとなるペルソナの設定

「自分の食の意識を変えてくれる身近な友だちはどんな人?」

「では、彼らは、どんな課題意識に基づいている?」

3.アプローチの具体化・アイディエーション

・Aグループ:既存に対する疑問の目から出発

・Bグループ:食のクリエイティブエージェンシーの創造

・Cグループ:完全食やサスティナブルの究極化、それに伴う食の儀式化を予測

・Dグループ:趣向やこだわり、今日の気分に応じられる、ゆるいコミュニティづくり

ワークショップの詳細レポート

食の今を見直そう

前半は、食の「現在」を見直すことに。私たちは、いつ、どこから、どのようにして、そしてなぜ、食と関わっているのかー。鍵となる3つのテーマでディスカッションしました。

① 「どんなメディアから情報を得ていますか?」

「店頭」「掲示広告」「人 (口コミ) 」「書籍」、お気に入りやエピソード紹介も見られました。数でこれを凌駕し、圧倒的割合を占めていたのが「SNS」。参加者の大半が具体的な媒体名を列挙し、いかに強力な情報源かが浮き彫りとなりました。「ふるさと納税」「調査委託」「いつの間にかブラウザに出てくるようになった地元の情報」など、重箱の隅をつつく切り返しが、なるほど!そうか!と笑いを誘う一幕も。

②「関心のあるサービスやワードは何ですか?」

「子ども食堂」「地産地消」などコミュニティ関連、「ファスティング」(※1) 「ビーガン」「フレキシタリアン」(※2) など、趣向スタイルを表すワードが多く見られました。注目を集める「コンポスト」(※3)「循環農業」などのサスティナブルワードはここでも頻出。他に「フードシステム」「スーパーフード」(※4) と続々。「代替肉」や「昆虫食」など、最近話題のオルタナティブフードからは、造詣の深い生活者による熱いプレゼンも。

(※1)消化器官を休ませ体をリセットするために一定期間行う断食。

(※2)フレキシブル+ベジタリアンからなる造語。柔軟な菜食主義者。

(※3)自宅などで手軽に生ごみや落ち葉などを分解し堆肥化させる仕組み。

(※4)栄養バランスに優れ健康食品としての用途でも使用される食材。

③「どのような興味・関心に基づいて情報を得ていますか?」

「チャンスだから」という「ビジネス」視点、「次世代や社会問題の解決のため」など「サスティナブル」視点。続いて「研究との親和性の高さから」のように「シナジー」も理由に挙げられました。「知らないことを知るワクワクから」、「健康維持、ダイエットに生かしたい」など「ウェルネス」に基づいた意見も。多様性に富んだ見方が存在していることが明らかになりました。

ペルソナを設定しよう

後半では、4つのグループに分かれてアイディエーションへと進みます。まずはターゲットとなるペルソナの想定。

①「自分の食の意識を変えてくれる身近な友だちはどんな人?」

という質問がなされると、自給自足で生活する人、週に一回棚卸をする人、家族の体調・好み・栄養ごとに作り分けする人、合成添加物を避けて買い物をする人、極めつけは、とある食べ物が好きすぎる人など口々に。

②「では、彼らは、どんな課題意識に基づいている?」

と続けると、大小さまざまな意識を発見。「いかに負荷をなくすか」などの「エコ」意識、次に、「体に良いものを」とする「健康」意識の一方、少なくなかったのが、「いかに手早く栄養も補えるか」という「効率」意識。他にも、枯渇が危惧されるコミュニケーションや「繋がり」意識なども散見されました。

議論はさらに白熱し、彼らへの解像度が深まるに従い、ペルソナへの想定もはっきりしたものに。実在の友だちの考察を通して、ターゲットとなるペルソナを策定するところまで、無事達成することができました。

食の未来をつくろう

最後はアプローチの具体化でアイデアの完成を急ぎます。設定したペルソナのために、どのようなサービスや商品があれば、彼らの心が動くのか。「ここがもっと便利になってほしい!」「○○な課題意識を共有するためには、こんなことがあればいい!」これまでの議論で出たあれこれを、伏線回収するかのように、組み合わせたり変化させたりして、グループならではの個性あるアイデアへ昇華していきました。

Aグループは、既存に対する疑問の目から出発。レストランのメニューが皆同じでなくてもいいのでは、と「個人の趣向や店との関係性で変わるパーソナライズドメニュー」を創造したり、キッチンの形も一様でない方が面白いのでは、と「可変するレゴキッチン」を提案したりしました。

Bグループは「食のクリエイティブエージェンシー」という新たな職の形。農家であるメンバーのひとことで、「B級品を出すことがそもそも恥と思ってしまって。かといって加工品にすると供給が安定せず困っています。ちゃんと付加価値つければ、廃棄も減るのではないですかね。」から、商品を加工・編集したり、デザインしたり、さらには消費者のフィードバックを伝えたりするプロの存在に行きつきました。

Cグループは、より包括的な予測を展開。種々様々な食のタイプを結ぶ横のつながりを、先進技術を通した縦でどう繋ぐかを論点に、完全食やサスティナブルの究極化、それに伴う食の儀式化を予測しつつ、「まだ答えからは遥か遠く」との結論へ。議論の多くが『予測不可能』という言葉に落ち着いたのには、幾重にも担保される方向性の存在が裏にあり、これは食の多様性がある故と。

Dグループは、趣向やこだわり、今日の気分に応じられる、ゆるいコミュニティづくりを提案しました。他に「日常の体調管理の一助になる機能やモニタリング、レコメンドがより身近になるといいのでは」という意見や、「実家や美味しいお店の料理などの再現の性能が高まれば嬉しい」との意見、また、各地の食材を簡単に手に入れられる仕組みなども検討されていたそうで、グループの方向性として、プラットフォーム整備についての議論に力を入れていました。

今後のプロジェクトの展望

今回のワークショップでは、様々な属性の生活者の方々と議論し、たくさんの食の未来に関するアイディアが生まれました。

バラエティーに富んだアイデアの共有を受ける中で、食に対する価値観は多様であると改めて認識できました。

今後は、生産者と消費者の新しい繋がり方や食のパーソナライズ化に着目したプロジェクトの立ち上げを検討していきたいと考えています。

参加した先進的な生活者

江本匠弥 / 株式会社ODD FUTURE COO

クリケットプロテインのベンチャーを創業し、社会に昆虫食という新たな文化を根付かせたい。

清水虹希 / 慶應義塾大学総合政策学部1年生

渋谷肥料プロジェクトで商品企画を担当。持続可能なサーキュラーエコノミービジネスで、食品ロスの削減を目指す。

瀧原慧 / Counterpoint代表

地方の子供食堂を視察し「食の貧困」に触れた経験から、食とコミュニティの未来を何か変えていけないかと、ワークショップ企画・運営として参加。

関連記事

おすすめ記事

MEMBER

MEMBER