食の生産者と消費者の「理想の繋がり方」を探る

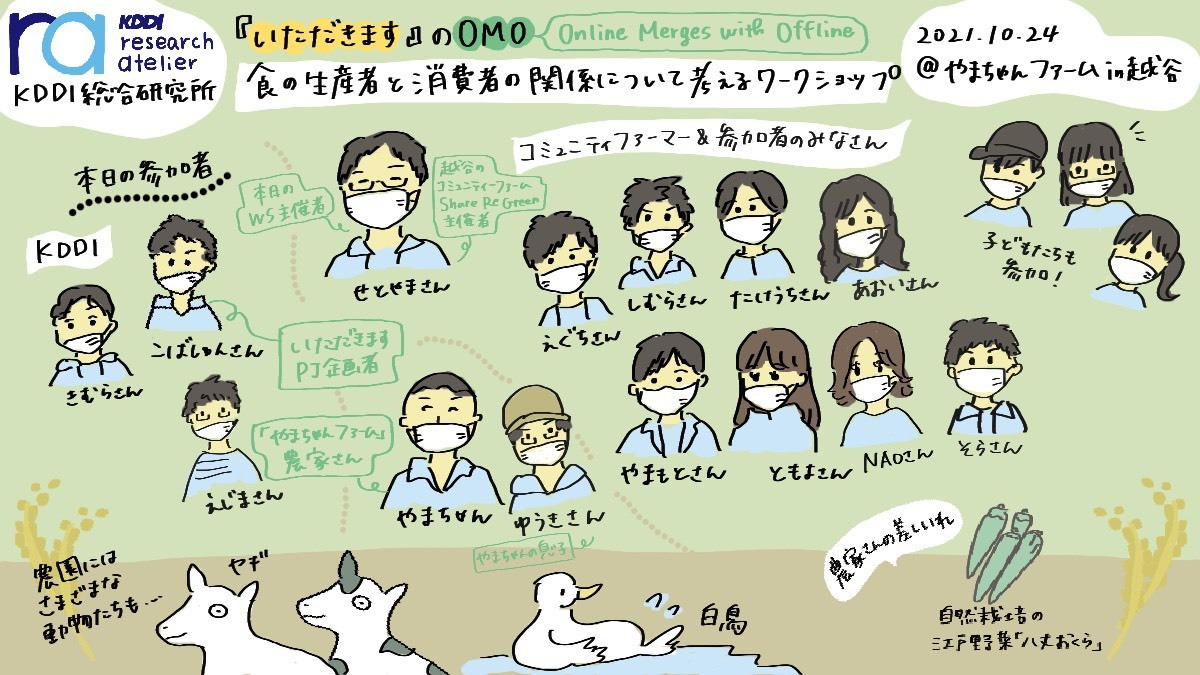

食の生産者と消費者の関係の「理想の繋がり方」について探るワークショップが、2021年10月に埼玉県越谷市で開催されました。

ワークショップ概要

ふだん何気なく言う「いただきます」と「ごちそうさま」。

感謝の気持ちで食の生産者と消費者の双方が気持ちよく繋がれる、新しいコミュニケーションの形を作ることができないだろうか?

本ワークショップでは、生産者と消費者、研究者が一同に集まり、食の生産者が営む農作業を共同で行い、私たちの食に関する「理想の繋がり方」について考えました。

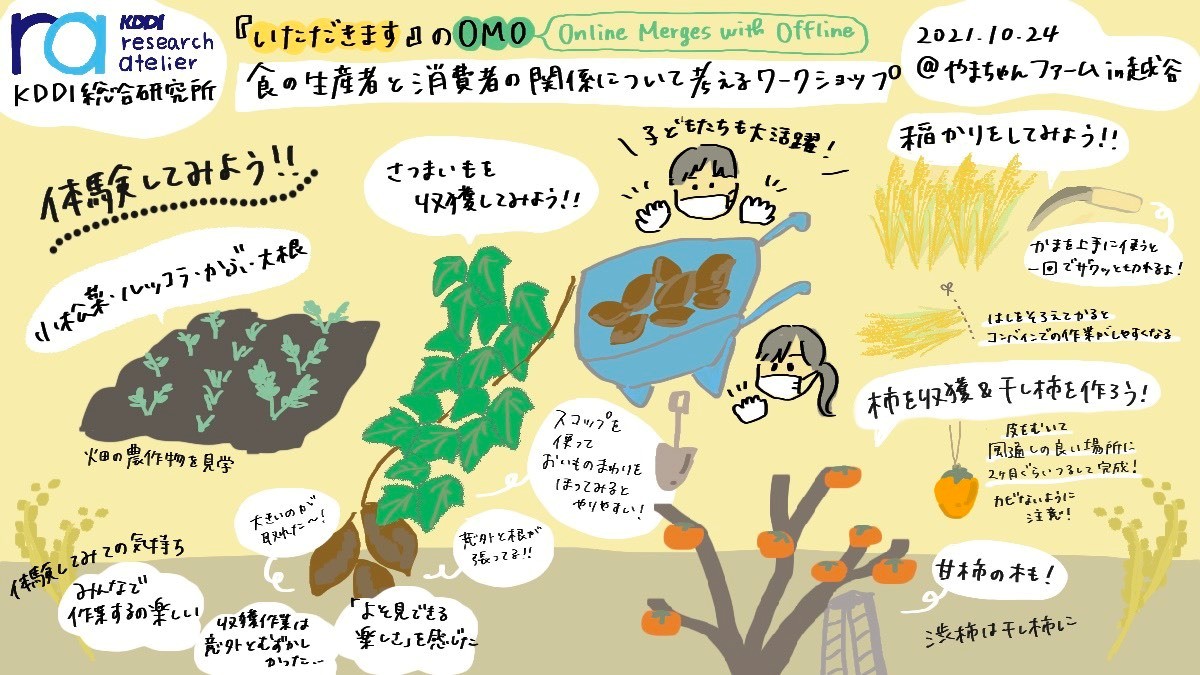

2.農業体験

「お芋掘り」「稲刈り」「柿の収穫」を体験

参加者の感想

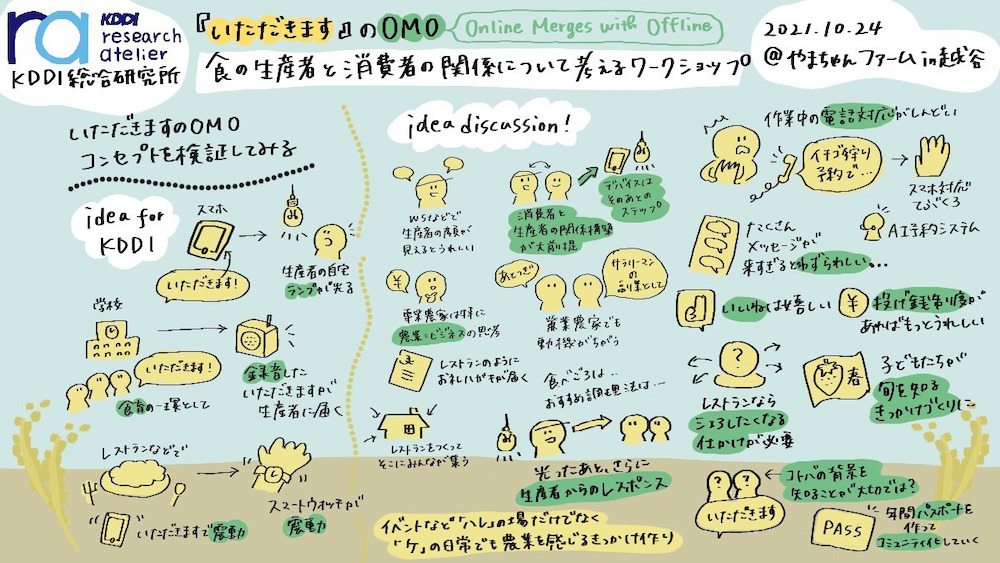

3.ディスカッション

2つのチームに分かれて「いただきます」プロジェクトのコンセプトの具体化に向けてディスカッション

※いただきますのOMO:消費者と生産者のオンラインとオフラインのつながりを組み合わせ、食に対する感謝の気持ちを届ける新しいコミュニケーション。OMO=Online Merges with Offline

関連するプロジェクト

いただきます

ふだん何気なく言う「いただきます」と「ごちそうさま」。このプロジェクトでは、感謝の気持ちで食の生産者と消費者の双方が気持ちよく繋がれる、新しいコミュニケーションの形を作ります。

※本プロジェクトは2023年2月に終了しました。

ワークショップの詳細レポート

1)企画の主旨を共有

「やまちゃんファーム”いちご畑”」のビニールハウスに集まり、企画の主旨を共有しました。

「いただきます」プロジェクトのテーマは、食の生産者と消費者との新しい「理想の繋がり方」です。食事をする時に発する「いただきます」や「ごちそうさま」には、目の前の料理に携わった人たち(料理をした人や、食材の生産者)への感謝の気持ちが込められています。しかし、現状では「いただきます」や「ごちそうさま」をただ言って終わりになっているのではないか。食の生産者の方へもっと分かりやすい形で、感謝の気持ちが伝わる方法はないのだろうか。今回のワークショップを通して、この感謝の気持ちで食の生産者と消費者の双方が気持ちよく繋がれる、新しいコミュニケーションの形を探りたいと思います」

「消費者の「いただきます」や「ごちそうさま」が、感謝の気持ちとして生産者に届いていない現状を解消し、形にするためにはどうすればいいのでしょうか。食の生産者と消費者を繋げるという言葉自体は、何年も前からトレーサビリティとして表現されてきました。しかし、消費者が「いただきます」「ごちそうさま」を発している時に、トレーサビリティで言われているような、どこの産地か?どのように作られているのか?農薬は使われているのか?など、膨大なデータに思いを巡らせているでしょうか。実際には「作ってくれてありがとう」「美味しかったです」という、感情的なものが根本にあるのではないでしょうか。「いただきます」プロジェクトでは、もっとシンプルに感謝の気持ちやフィードバックを生産者に伝え、感謝の循環を生み出す新しいコミュニケーションをデザインしたいです」

2)農業体験

田畑へ移動し、「お芋掘り」と「稲刈り」、「柿の収穫」の農業体験をしました。

「お芋掘り」

芋掘りの体験をしました。大きなスコップや鍬を使って周りの土を柔らかくし、小さなスコップや手を使って掘り起こしました。芋のつるをたどり、埋まっている場所を探すコツを教わりながら、子どもたちも含め、家族で掘りました。宝探しのような体験です。

「稲刈り」

参加者は昔ながらの鎌を使って手で刈りました。山崎さんに、稲穂の長さや向きを揃えて刈るのが重要になること、鎌を持つときは手を切らないように、親指を上にして、小指は立てないように注意することなどを教わりながら、恐る恐る取り組みました。

「柿の収穫」

山崎さんの畑で甘柿をとらせていただきました。生で食べられるので、そのままかじって食べる参加者も。渋柿についてもとりながら教わりました。皮を剝き、風通しの良いところで2カ月程日陰干しをすると、干し柿が完成するそうで、各自がとった柿を持ち帰り、試してみることになりました。

農業体験に対する参加者の感想

・作業をする中で、様々な生き物を見つけたり、隣の人と会話したり、いろんな刺激を得ることができたのも楽しかった

・お芋を掘るのが楽しかった

・お店で買う5kgのお米は、稲何束くらいなのだろう?

・稲の背が思ったより高かった

・実が割れるなど、スーパーでは見えない苦労があった

・とってそのまま食べる柿は最高

・畑には命が多い

・よそ見の発見が楽しい

3)ディスカッション

「いただきます」プロジェクトのコンセプトの具体化にむけて、その後2つのチームに分かれてディスカッションを行いました。

参加者からは次のような意見がでました。

・使い慣れているデバイスと連動できるといいかな

・子どもが生産者とつながる機会になると良い

・消費者、生産者だけでなく、料理人も入ってもらって感謝を伝え合えると良い

【生産者側の視点】

・最初はうれしいかもしれないが、そのうち当たり前になってしまうかも

・具体的なテキストでのコメントや写真がうれしい

・残る、中身があるのが◎

・双方向コミュニケーションになるものがよい

今後のプロジェクトの展望

今回、農場という場で、食の生産者と消費者が交流することで、「いただきます」プロジェクトの実現に向けディスカッションを行いました。コロナ禍もあり「もっと農家と直接つながりたい」という消費者の思いは強くなり、また、苦境にある農家が消費者に直接コミュニケーションをとる動きも出てきています。

参加したt'runnerの瀬戸山 匠は、「これだけ多様な人々が一緒に作業し、語り合ったからこそ生まれた人と人の関係性、コミュニティを大切にこれからも一緒に研究を深めていきたいです。単なる消費者ではなく、少し生産にも携わってみる人、農への関心をもって交流しようとする人たちを増やし、皆が交流できるような未来を一緒に実現していきたいです。」と語り、「いただきます」プロジェクトの実現へ意欲を示しています。

参加した先進的な生活者

瀬戸山 匠 / t'runner、株式会社Share Re Green 代表取締役

「環境やつながりを取り戻して分かち合おう」という意味をもつ株式会社Share Re Greenの代表。子どもたちのこころとからだ、創造力を育む食育ツールである「やさいのキャンパス」、野菜を育てるだけじゃない、なんでもしていい畑とスタジオである「Share Farm Studio」、日本で暮らすわたしたちが「幸せ」に暮らすヒントをラオスの農村から学ぶ「フォーサイビレッジプロジェクト」を運営中。

山﨑大貴さん / 400年続く米農家20代目

埼玉県越谷市の400年続く米農家20代目。大学卒業後、日本料理屋で「食」に携わった後、2021年5月より食の生産者として専業農家に。お米作りだけでは消費者の顔が分からないことから、父・康成さんと妹・優花さんと共に、お客さんに直接農園に来てもらい、とれたての新鮮ないちごを食べてもらう笑顔を見るために「やまちゃんファーム“いちご畑”」を営む。

MEMBER

MEMBER

関連記事

おすすめ記事