「茶の湯」ワークショップレポート

「Blank New Day」プロジェクトは、和の総合芸術「茶の湯」が持つ精神性や美意識をテクノロジーとの掛け合わせで具体化・可視化を図ることを目指しています。

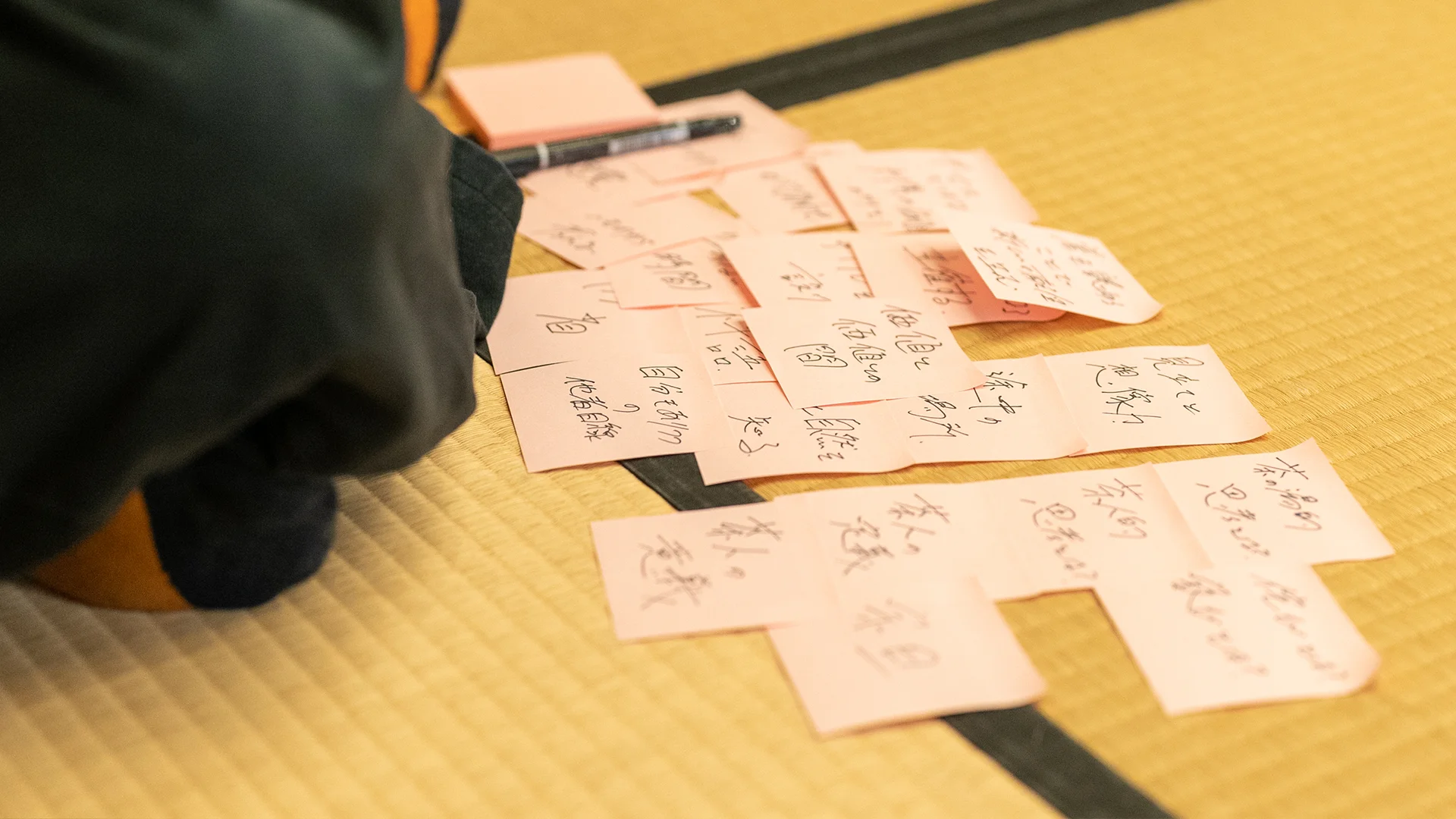

今回のワークショップでは、日常的に茶の湯を実践している茶人と茶の湯の未経験者に参加してもらい、茶会を実施し、茶の湯の魅力や課題について話し合いました。

※開催にあたっては、新型コロナウイルスの感染症対策を実施しています。

関連するプロジェクト

ワークショップの概要

茶人と茶の湯の未経験者を参加者として「茶の湯の全体像を掴む」ための茶会を実施し、以下の議論を行いました。

- 1.茶人の視点を探る

- 2.茶の湯の課題を明らかにする

- 3.茶の体験の感覚への作用を体系化する

- 4.今後の茶の湯のあり方についての仮説を構築する

ワークショップの詳細レポート

<ワークショップで目指したもの>

1)茶の湯の全体像を掴む

「茶の湯」「茶会」「茶事」「茶室」…なんとなくイメージできるが実態が掴みづらい「茶」に、直に見て触れて体験することで茶の湯とはなんなのかを知るための茶会を実施しました。

2)茶人の視点を探る

本プロジェクトのキーワードとなる「茶の湯的思考」は茶会を主催する「茶人的な思考」でもあります。普段茶人がどのようなことを考えながら茶会を開いているのか、テーマ設定、道具の取り合わせ*、創意工夫、茶人の特徴など茶の中心人物である茶人の思考を紐解きました。

*道具の取り合わせとは、茶会を開く上で、客人をもてなすのに必要な道具の組み合わせに趣向を凝らすこと

3)茶の湯の課題を明らかにする

茶の湯の実践者との対話や、未経験者が茶の湯を体験することで感じたことの抽出を通じて、茶の湯的思考を持つ生活様式が一般化しない理由と、解決に向けたソリューションアイディア・仮説を探索しました。

4)茶の体験の感覚への作用を体系化する

今回、茶会のお菓子はZ FOOD PROJECT*とコラボレーションした3D FOOD PRINTER製の和菓子を用意。食べ慣れたお菓子とは異なる特徴的な味や食感の和菓子を、通常とは異なる空間(=茶室)で体験した時にどんな感覚・味覚が得られるのかについて意見交換し、今後の茶の湯のあり方についての仮説を構築しました。

*3D FOOD PRINTERを活用し、「食」に関する社会課題を解決しつつ、見た目にも美味しい料理を今までにない調理方法で作り出すことを目指すプロジェクト

5)今後の茶の湯のあり方についての仮説を構築する

茶の湯=“推し”文化

「推し文化」を醸成することで、

価値の再発見、好きの探求、自分なりの幸福の認知に繋がり、豊かな生活が送れるのではないかとの仮説が得られました。

<今後のプロジェクトの展望>

今回のワークショップを通じて、「茶の湯」の理解を広めるためには、「「茶の湯」を「推し文化」として醸成していくことが必要ではないか」との仮説を得ることができました。

今後は、「Blank New Day」プロジェクトの活動の中でこの仮説を検証していきます。

ワークショップ参加メンバー

宇野景太 / 無茶苦茶 代表

宮岡真也 / KDDI総合研究所 グループリーダー

小原朋広 / KDDI総合研究所 コアリサーチャー

木場俊 / KDDI総合研究所 コアリサーチャー

MEMBER

MEMBER

関連記事

おすすめ記事