KDDI総合研究所が提唱する「FUTURE GATEWAY」とは何なのか。 未来を担うプロジェクト推進チームと木村寛明KDDI research atelier センター長が語る

未来を担うプロジェクト推進チーム × KDDI research atelier センター長 木村寛明

2021年より始動した「FUTURE GATEWAY」は、KDDI総合研究所がこれまで培ってきた先端技術を生かしながら、新しいライフスタイルを実践する人々とともに、これからのスタンダードをつくっていくための共創イニシアチブです。当シリーズ[MY PERSPECTIVE]では、そんな「FUTURE GATEWAY」に関わる人々の価値観に迫り、一緒に理想の未来を考えていきたいと思います。

当シリーズ初回は「FUTURE GATEWAY」をゼロから企画し、立ち上げた外部メンバーによるプロジェクト推進チームと、木村寛明KDDI research atelier センター長による座談会を実施。「FUTURE GATEWAY」とはどのような思想で生まれ、何を目指しているのか。その根幹となる想いをそれぞれが語りました。

木村寛明:KDDI research atelier センター長

「FUTURE GATEWAY」が生まれた経緯

- 澤村:

まずは「FUTURE GATEWAY」が立ち上がった経緯を振り返りたいのですが、きっかけは「こんなことできないかな?」という木村さんからのラフなご相談でしたね。

- 木村:

今までわれわれは研究開発に取り組んできましたが、その技術がなかなか広がらないという課題を抱えていました。いろんな方と話をしていると、世の中にはライフスタイルのあらゆるハードルを頑張って越えようとしている人たちが存在しているということに気がつきました。その人たちを仮に「先進的生活者」と呼んでいるのですが、そのハードルをわれわれの技術によって下げることができるんじゃないかと。また、一般的な生活者はそうしたハードルを感じた時に諦めてしまうのですが、ハードルを下げることで、一般の生活者の方々にもそのライフスタイルを広げることができる。こうした世界を作っていくためには、まず先進的生活者に話を聞き、ともに「FUTURE GATEWAY」を組成できるようなチーム作りから始める必要がある。それで「そんな人いませんかね」という相談をしたんですね。

- 澤村:

もともとKDDI総合研究所には、研究開発のための研究所とライフスタイルへの実装を目指すシンクタンクの両方が存在していましたよね。

- 木村:

もともと研究開発を進めるKDDI研究所が埼玉県のふじみ野市に、飯田橋にKDDI総研というシンクタンクがあった。2016年に合併しKDDI総合研究所となり、シンクタンク部門と応用研究部門が2020年12月にこの場所に移り「KDDI research atelier」という名前に変わりました。同じタイミングで、KDDI研究所も「先端技術研究所」という名称に変更し、こちらは研究開発を専門にやっていくことにしたんです。その技術を使ってライフスタイルを変えていくというのが「KDDI research atelier」の役割になったわけです。

- 澤村:

その流れでKDDI総合研究所として先進的生活者のライフスタイルを紐とく「9つのライフスタイル」を定義されました。お話をいただいて、この資料を見ていた時に「アドレスホッパー」という言葉を見つけたんです。これは(アドレスホッパーという名称を生み出した第一人者でもある市橋)正太郎さんしかいない、と声をかけることに決めました。もう一つ、あらゆるプロジェクトを回していくとなった時に、幅広い分野でプロジェクトを回せる人材として(加藤)翼さんしかいないなと。もともと彼には取材をさせてもらった流れで知っていたんですが、こうして、僕からお二人にプロジェクトチームに加わっていただけるようにお願いをしました。それからコンセプトを考え、どんなプロジェクトをやるべきかたくさんのアイデアを出しました。その資料を翼さんがまとめてくれて、KDDI総合研究所のみなさんとも合意が取れて、「FUTURE GATEWAY」が生まれました。その後、具体的な検討が始まったのが2021年に入ってからでしたね。

- 市橋:

声をかけてもらって最初は研究所と聞いて「これは技術の話をされるのかな」と思ったら、最初からライフスタイルの話だったので、ちょっと意外な印象を受けました。思ったよりも寄り添ってくれるんだと。

- 加藤:

僕も過去のコミュニティ事例なんかを見てもらっていて、最初から役員の方に会うということで身構えていたら、すごい面白がってもらえて。コンセプトの提案にしても数字のフィードバックをされるかと思っていたら「いいね、やろう」って(笑)。

- 木村:

シンクタンクはビジネスなので、技術だけがあっても意味がなくて、きちんと経済につながっていく必要があるということはメンバー全員が理解していました。だから技術を打ち出していくだけでは意味がないということは最初から話していたんです。

「動物園にとどまらず、サバンナに出るべき」

市橋 正太郎 :アドレスホッパー。1987年兵庫県生まれ。京都大学卒業後、IT企業勤務を経て、2019年Address Hopper Inc.を創業。移動型ライフスタイル「アドレスホッピング」を提唱し、約4年間自らも実践。結婚をきっかけに「消費型無拠点生活」から「循環型多拠点生活」への移行を模索中。また移動生活を続ける中で「あらゆる場所で快適に暮らすために新しい水インフラが必要」と感じ、WOTAに参画。移動の疲れを癒すためにサウナにハマり、山添村”ume,sauna”をプロデュースしたり、食生活を整えるために玄米菜食プログラム「Healathy」を立ち上げたり、移動生活での気づきをヒントに、次の時代のカルチャーインフラを創る活動を幅広く行う。

- 市橋:

「KDDI research atelier」に来てみると、面白い技術や要素はあるのですが、ある意味「動物園」のようだと思ったんです。研究成果の展示・観察の場所としては良いのですが、実際に先進生活者のリアルを感じるためのフィールドワークするための場所は別で必要だと感じたんです。僕なんかは研究所の皆さんからしたら普段会わないようなタイプの人間だと思うのですが、それでも広い心で迎えてくれて、これは気軽に思ったことをそのまま言う方がみなさんにとっての価値になるんだと気がつきました。それで「先進生活者を理解したいなら、動物園だけでなくサバンナに出ないといけない」「彼らと一緒にやりたいならまず“ペイフォワード”しなければ」みたいに率直な意見を伝えることができました。

- 木村:

最初の頃に市橋さんから「この場所は動物園みたいだ」という言葉を聞いて、すごいしっくりきたんです。これまでどうしてもビジネスライクな視点でこの場所を見ていたので、今まで思っていても言語化できていなかったんですが、「動物園にとどまらず、サバンナに出るべき」と言われて、サバンナのような雑多感というか化学反応がわれわれの強みになるんじゃないかと思いました。

- 澤村:

先進的生活者の人たちってクライアントワークには困っていなかったりするから、ここに関わることでいかに自分の関心ごとに紐づけられるのかを重要視します。だから、KDDI総合研究所として「これはできない」みたいな態度をとってしまうとアイデアが希薄化して、先進的生活者は嫌がるだろうと思いました。だけど、最初からみなさんに度量があって、なんでも許してもらえる環境だったので、すごく人を巻き込みやすかったんです。

- 市橋:

研究やビジネスにおいて重要な「合理性」だけではなく、先進生活者が共有する「感性」や「文化」も大切にすべきという意見にも、すんなり共感いただけました。

- 木村:

なかなか理解するのは難しいですけどね(笑)。

- 澤村:

それは研究所が母体だからかもしれないですね。普段からわからないことを楽しんでいる。

- 木村:

たしかに、好奇心が強い人は多いですからね。

- 市橋:

とはいえ、文化の違いもありますし、先進的生活者とどの程度混じり合えるのか、最初は不安でした。

- 木村:

私もその意識はあったので、KPIとかが理由でこちらが文句を言うのはやめよう、ということだけは最初に決めました。

- 加藤:

どうしてもビジネスではKPIを設定する傾向が強いので、感覚的にいけると思っても、それを説明するための数字作りが必要になるんです。だけど、そうしているうちに未来は動いていってしまう。だから、感覚的に共有できるチームなのはすごいよかったです。

- 澤村:

とにかく僕たちが提案した内容に関してはほとんど任せていただけているような状況なので、そういう場所だということは伝えたいですね。そして、そんな場所だからこそ、できることが絶対にある。

- 加藤:

僕は勝手にいろいろと妄想するタイプなので、アイデアを考えてるんですけど、この場所はマグネットの力が強くて、すぐに人を集められる。しかも技術を持ってアイデアを形にするのがすごい早いという感覚値があって、それがこの場所の一番の強みなんじゃないかと思っています。

- 澤村:

先進的生活者ってアイデアを考えるのは得意で、リスクがあっても、それを叶えたいからこそ先進的な生活をしていると思うんですが、一方で先進的だからこその難しさもあって。基本的に新しい価値観を持つ人は母数が少なくて、理解してもらおうにもなかなか数が集まらなかったりする。そうなると、新しいライフスタイルを社会に実装させるためには、やっぱりリソースも技術も信用も必要になるんですよね。だからこそ、この場所と先進的生活者はwin-winな関係が築けるはずだと思うんです。

メンバーそれぞれの役割と強み

澤村俊剛:株式会社METRIKA,Inc. 取締役 COO。1989年奈良県香芝市出身。同志社大学でサスティナブル経済学を学んだのち、2013年パーソルキャリア株式会社 (旧インテリジェンス) 入社。戦略人事部 新卒採用部において、西日本採用拠点の立ち上げを行う。その後、企業OBの豊富な知見を社会に還元する社内ベンチャー「i-common」に異動し、西日本拠点を立ち上げる。事業企画として東京に赴任後、新規事業開発担当としてテック・クリエイター領域へのサービス拡大を行う。2021年に誰もがデータを使いこなせる社会作りを目指し、株式会社METRIKAを創業。

- 市橋:

自分で言うのもなんですが、僕はわりと先進的生活者の代弁者のような感覚なので、さっきも言ったように、暮らしの主体としての感覚をそのまま伝えることが役目だと思ってます。あとは、KDDI総合研究所側と先進生活者側のコミュニケーションのハブとして、全体のコンセプトやプロジェクトが大きく乖離しないように進めていくことも意識しています。個別のプロジェクトの座組みや進行は加藤くんが得意だから、能力的にもうまく分担できているんじゃないかな。

- 澤村:

僕にも先進的生活者の要素はある気がしますが、まだまだ中途だと思っていて、だからこそできるのは「通訳」なんですよね。僕がいた会社では、スーツ組・パーカー組なんて表現をしていましたが、会社組織としての言葉と先進的生活者の言葉って全然違うわけです。「動物園だ」なんていきなり言われてもKDDI総合研究所の方々も困っちゃいますよね。それぞれがわかりやすい言葉を選ぶこと、それが僕の役割なんじゃないかと思っています。

- 市橋:

明確に違う言語を話していることもありましたからね。

- 澤村:

実はこうやって普通に話せるようになるまで半年かかっていますからね。お互いなんの認知もない状態で話をしても水と油みたいに混ざり合わない。だから、みんなが好き勝手言い合えるような環境作りは僕の仕事だと思います。でも、むしろ僕はこの場所を通じて会社から独立することを決めたり、だいぶ先進生活者に寄ってきている気もします(笑)。

- 市橋:

人生を変えてしまったのか(笑)。

- 澤村:

はい(笑)。でも、明確にこちらの方が自分らしくいられるということに気がついたんですよね。これまでは、1万人以上の組織にいて、自分が見ている明確な未来があっても、それを理解してもらえないことも多くて。それを我慢する瞬間もあって、でも、我慢しないほうが楽しいなと(笑)。翼さんは自分の役割をどう考えてますか?

- 加藤:

僕からすると市橋さんはご意見番で、澤村さんがファシリテーター役をしてくださっている。僕は議論で生まれたたくさんのインプットを解釈してまとめて構造化する。僕自身のやりたいことというよりは、みなさんがやりたいことを形にするのが好きなんです。AIみたいですが、インプットされる情報が複雑であればあるほど面白くなる。僕のライバルはGoogleだと思っています(笑)。

- 市橋:

AIと戦おうとしている(笑)。

- 加藤:

みんなのやりたいことを聞いて、脳みそを使う時が一番快感ですね。それからどんな人を呼んでコミュニティを作ることで実現できるのかを考えて実行していく。それが一番楽しいんです。

未来が待てない先進的生活者たちへ

加藤翼:株式会社qutori CEO、株式会社ロフトワークコミュニティデザイナー。1990年千葉県柏市出身。「共創」をテーマに他分野のコミュニティを横断する事業を多数手がけ、100BANCH, SHIBUYA QWSのコミュニティマネージャーを務める。早稲田大学で哲学を専攻、ボストン大学への留学後に外資系コンサル企業に勤務。デザインスクールを経て株式会社qutoriを創業する。BUFFコミュニティマネージャーの学校、ポップアップ情報メディアPOPAPを立ち上げる他、様々なクライアントをコミュニティ視点でディレクションする。世界経済フォーラム(通称ダボス会議)の配下にある、Global Shapers Communintyに所属し、地域課題の解決や次世代教育等にも幅広く取り組む。

- 澤村:

この場所で扱うテーマに関していうと、お題が難しすぎたり研究っぽすぎると実装が難しいけれど、あまりにも一般化しすぎたテーマだと研究の必要がない。そのバランスが難しいですよね。大事なのはやりたいことの思考のプロセスを探ることだと思っていて、そのプロセスがいいものだと、いい問いが生まれ、いいプロジェクトになると思います。だから、できるだけみんなで議論する時間は必要だと思うんです。

- 木村:

私たちだけだと「こういう技術あるよ」というところで止まってしまうけれど、「こうすれば何かが変わるよ」というワクワクする話に転換をしてくださるので、いつもそのやりとりがありがたいですね。われわれはいつも手段の話になって、それをどう使ってもらうのかの議論が希薄になってしまう。

- 澤村:

研究はエビデンスありきですからね。

- 市橋:

先進的生活者って自分の欲求に対して素直なんですよね。未来が待てない、というか。

- 木村:

だから、ニーズがわかりやすいんですよね。

- 澤村:

技術を知らないからこそ、思ったことをピュアに言えるのかもしれないですけれど。

- 市橋:

だからこそ、自分は素直な意見を言おうと心がけているのですが、実体験に基づく感覚をフィードバックできるというのは先進的生活者の価値ですよね。

- 澤村:

明確なニーズがあるからこそ、プロジェクトにおいてもペルソナになる具体的な友達が浮かぶことが多くて、それはすごくいいことだと思うんです。

- 市橋:

プロジェクトの進め方としても面白いですよね。ペルソナが実在するならその人を連れてきて話を聞けばいいし、お客さんが目の前にいる状態でプロジェクトを進めることができる。僕ら先進生活者からすれば、めちゃくちゃありがたい話ですけどね。今後参加してくれる方々にとってもそうですけど、「あなたがいいと思う世界観をここで実現してください」と言われて、そのための技術とお金を用意してくれるようなものですから。

いい土を作り、幹を育てていく

- 木村:

みなさんには「好きにしてください」と言いつつ、その裏にあるスキルというか可能性を広げていくのがわれわれの仕事だと思っています。だけど、こうしたプロジェクトってサイクルとしてつながっていくと思っていて。一つのプロジェクトをやって終わりではなくて、そこからフィードバックを踏まえて企画がどんどん回っていく。事業的にはそれが一番重要です。

- 市橋:

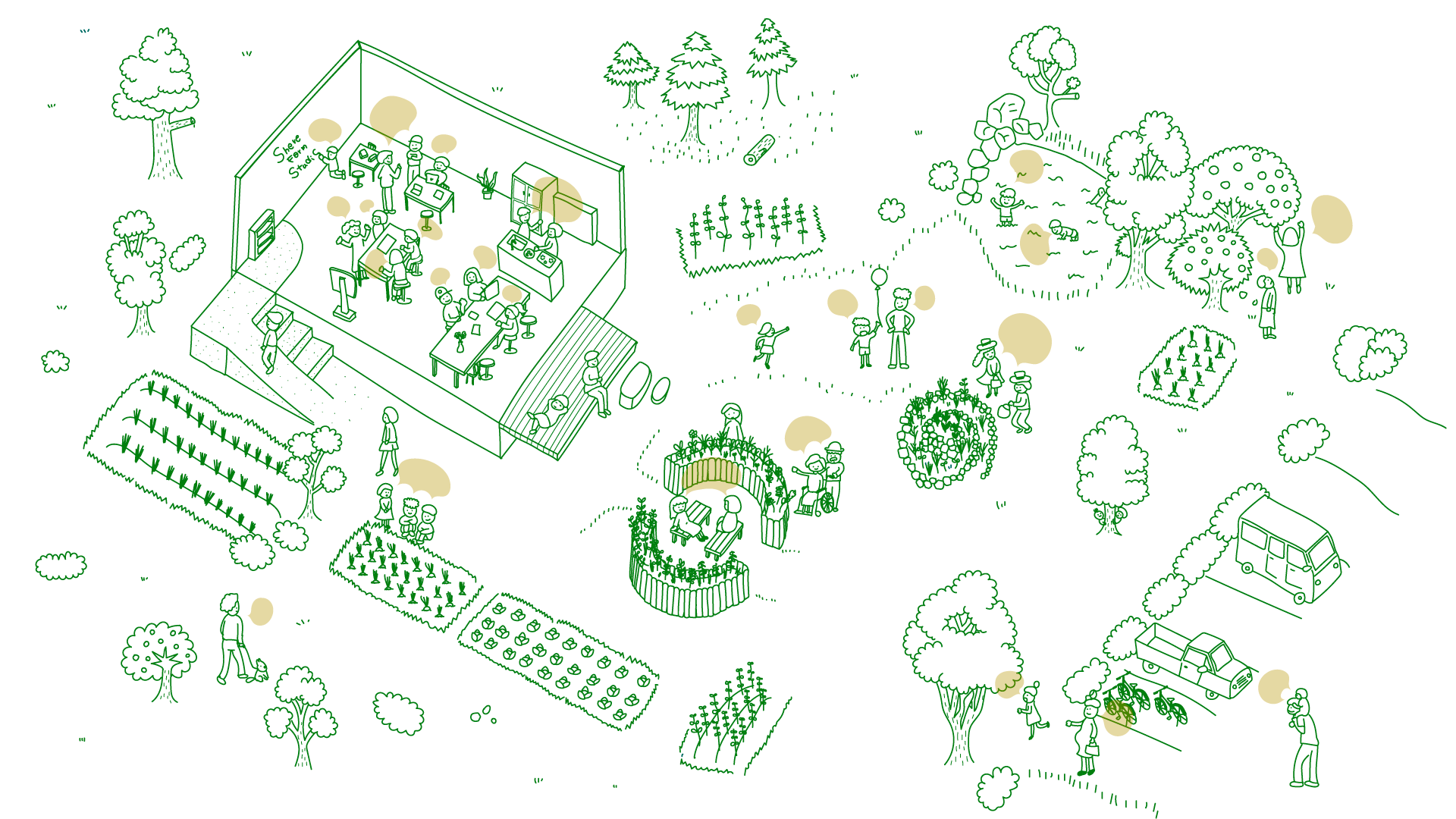

種ではなくて、土壌を作っている感じがしますね。種があっても、どの土が一番育つのに適しているのかまだわからないじゃないですか。そういうことをやっているような気がします。

- 加藤:

ふかふかの土って大事なんですよね。だいたいどんなプロジェクトも上がっていくことを計画しすぎて、墜落した時のことを考えていない。だけど、ふかふかの土があれば、墜落したとしてもそれが養分となって、次のプロジェクトへとつながっていく。

- 市橋:

動物園とサバンナの話もそうですが、豊かな生態系を作っているような感覚。水処理のプロセスでも微生物を使うんですが、どの微生物を活性化するかで水再生の精度って大きく変わるんです。そんな感覚ですね。

- 木村:

土がいいとみんなわかるんですよね。だから、いろんな人たちが自然と寄ってくる。それはすごく期待しています。あとは太い幹のようなこのプロジェクトの根底にある概念を作っていきたいなと思います。

- 市橋:

僕自身の話でいうと、これまでの「アドレスホッパー」って環境負荷の高い「消費型」だったと反省しているんです。これからのアドレスホッパーは「循環型多拠点生活」に切り替えていきたいんですよね。たとえば、アドレスホッパーが行くことで自然が回復するとか、そういう点では循環やアップサイクルってどんな分野でもこれから必ず必要になってきますよね。

では、これから何をやっていくのか?

- 澤村:

では、最後にこれからどんなことをやっていきたいのかという話ですが、僕としてはもっといろんな人たちに関わってほしいと思っています。むしろ、先進生活者がプロジェクトを勝手に持ち込んで組成できるような場所。自由に立ち入っては出ていけるようなサバンナの中のオアシスみたいな場所になれたらいいなと。そのためには、ルールも必要で、僕たちが大事にする世界観を作っていきたいと思います。

- 市橋:

ルールというと堅苦しくて先進的生活者が嫌がりそうなので、僕としては「温度と湿度」みたいな感覚ですね。みんなが活動しやすい温度や湿度を用意していく。

- 澤村:

そう、それです。すごいしっくりくる言葉。

- 加藤:

僕は、500年後くらいにちゃんと歴史になる仕事がしたいと思っています。最近500年前、つまり15世紀の思想とかをよく勉強するんですけど、今考えていることが何かの転換点として500年後の歴史になってほしい。ここでしか生まれ得なかった思想が言語化されて残ってほしいと思うんです。近年、SDGsとかデザインシンキングとか、わりと欧米的なデザインプロセスが主流になっていますが、自分たちの世代で日本から生まれる新しい文明を創出できたら面白いなと思います。

- 市橋:

僕の目標は純粋に自分がイメージしている未来のライフスタイルやカルチャーをちゃんと実現すること。そうやって事例を作って、他のいろんな先進的生活者の理想の暮らしをどんどん作っていきたいですね。あと、先進的生活者と行動をともにすることで、KDDI総合研究所の人たちがどんどん先進生活者になってほしいですね(笑)。

- 木村:

私も新しい文化の創出にはとても期待しています。とくに、日本発のカルチャースタイルを発信できるといいなと思っています。また、今までの研究所ってどうしても本社からの希望に対応していろんな開発をすることが多かったのですが、この場所からか新しい文化、スタイルがたくさん生まれることで、いろんな人たちが「一緒にやろう」と寄り添ってきてくれるような位置付けにしたいんです。コンサルファームじゃないですけれど、相談しにきてくれるような場所にしたいと思っています。

関連記事

おすすめ記事

MEMBER

MEMBER